高齢者雇用制度で気を付けたい3つの落とし穴~【その2】賃金水準から考える

高齢者雇用制度によって実現したい最終的なゴールは「企業にとって必要な人材の確保」と「高齢社員の貢献による生産性の向上」にあります。しかし実際はこの整理がなされないまま、定年延長が前提となっていたり、先に賃金水準が議論されていたりすることが多く、プロジェクトが停滞するケースが散見されます。このシリーズでは高齢者雇用制度で気を付けたい3つの「落とし穴」を紹介し、あるべき制度設計のプロセスについて考えていきます。第2回は「賃金水準から考える」です。

シリーズ初回「高齢者雇用制度で気を付けたい3つの落とし穴~【その1】定年延長を必須と考える」はこちら

なぜ60歳以降の賃金水準を引き下げるのか?

定年延長の動きは徐々に広がってはいますが、日本ではいまだ定年を60歳とし、それ以降は再雇用制度に切り替えて賃金水準を下げる企業が多数を占めています。定年延長を行う場合でも、「1社2制度」により60歳以降の処遇を別途定めるケースは珍しくありません(国家公務員の定年延長においても、当面の間、60歳以降の給与は60歳以前の7割水準とされた)。

こうした企業では、再雇用後(60歳以降)の賃金を定年前(60歳前)と比較してどの程度の水準にすべきかという問題が大きな関心事となることが多いですが、どのように考えればよいでしょうか。

この問題設定は、定年後に賃金水準を引き下げることが前提になっています。その背景にあるものとして次の3点が挙げられます。

1. 高齢社員を重要な(活用すべき)戦力として見ていない

2. 総額人件費の増大に対する懸念

3. 定年前の賃金水準が役割や貢献度に対して高すぎる

日本では(特に大企業では)60歳定年による「強制退職」と引き換えに、60歳までの雇用の保証と安定的(年功的)な処遇、新卒一括採用による若手人材の確保と組織の新陳代謝を図ってきました。そこに高齢社員が再雇用という形で残ってしまうことで、活躍の機会は限定され、人件費負担は増えてしまいます。また、降格や降給の仕組みがない(あっても実際に適用されることは稀である)ことで、定年前には多くの社員の賃金水準が割高な状態になってしまいます。

国の制度も60歳以降の賃金水準引き下げを許容(助長)してきた面があります。60歳台前半の在職老齢年金は、給与と合計して月額28万円を超えると年金が減額される仕組みとなっていました。また、雇用保険からの高年齢雇用継続給付金は60歳前からの賃金の低下率に応じて支給額が決まる仕組みとなっており、この給付金が最大となるように賃金水準を設定しているケースも見受けられます。

こうしたことから、高齢者雇用における賃金制度は「定年前の何割程度が妥当か(許容されるか)」という観点から設計され、その賃金水準に応じた役割や仕事が付与されるという流れになっていました。

「仕事が先、報酬は後」の当たり前の考え方へ

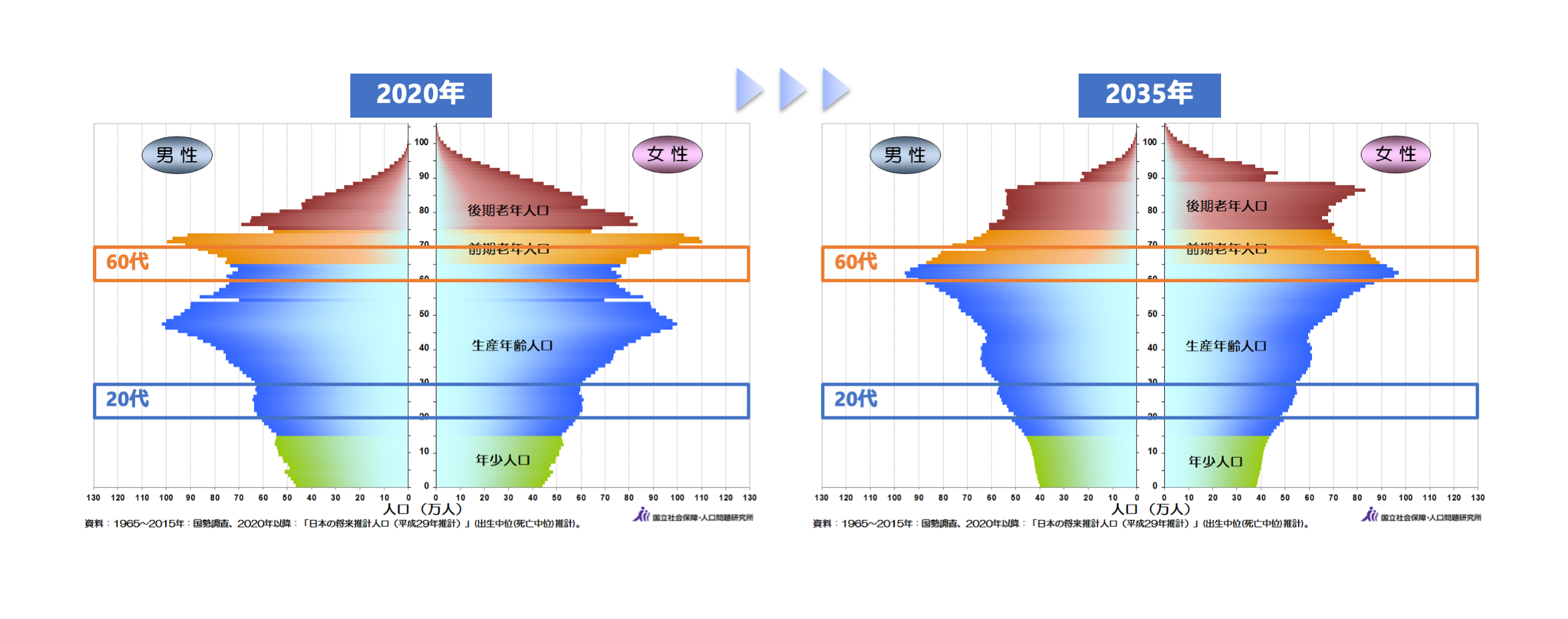

しかし、引き下げることを前提として賃金水準を先に決めるというやり方はもはや通用しなくなりつつあります。労働人口、特に若年層が減少していく一方で、高齢層のボリュームが増えているからです。

社員の年齢構成は企業により様々ですが、多くの企業で若手人材の不足と高齢社員の増加に直面するのは間違いないでしょう。本来、管理職候補となる就職氷河期世代の人材が不足しているという声もよく聞かれます。

そうすると、事業の継続や発展の観点からも高齢社員の活躍が重要なテーマとなります。全社的な人的リソースの不足を補うために高齢社員が担うべき役割を考える必要がありますし、職場で能力や時間を持て余す高齢社員が増えれば生産性の低下や現役社員の士気低下を招いてしまいます。

また、国の制度も65歳までを現役として扱う方向に見直されています。60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準は2022年度から47万円に引き上げられ、2025年度以降は厚生年金の支給開始年齢自体が完全に65歳まで引き上げられます(女性は5年遅れ)。60歳台前半の高年齢雇用継続給付金も2025年度から縮小され、将来的には廃止される方向です。

したがって、高齢社員に対する会社側の期待と本人の意欲や能力を勘案して役割や仕事内容を決め、そのレベルに応じて賃金を設定するという当たり前の考え方に改めていくことが必要になります。公的給付と合わせて高齢期の生活費を賄うための賃金から、本人の意欲と能力を発揮して会社に貢献してもらうための賃金へと発想を転換させることが求められます。

これによって総額人件費は一時的に増加するかもしれません。しかし長期的な将来見通しを見ると、問題となるのは人件費よりも人材の確保や育成であるケースが少なくありません。「高齢社員の処遇改善→総額人件費の増加」と短絡的に考えるのではなく、将来の人員構成や人件費の見通しを確認した上で、事業計画と照らし合わせて考えていくことが重要です。

関連記事:定年延長・継続雇用制度の検討に役立つ人件費シミュレーションの手法と実践

安易に定年前の役職・等級・賃金を基準にしない

冒頭に、定年後に賃金水準の引き下げが行われる背景の3つ目として「定年前の賃金水準が役割や貢献度に対して高すぎる」点を挙げました。しかし、仮に定年前の賃金水準が適正であったとしても、高齢社員に対する期待や本人の希望を勘案して仕事内容や役割が転換されたときには、それに応じて処遇を見直すことが適切です。

また、そもそも年齢で人事管理を区分するという考え方をなくしていくと、高齢社員に限らず仕事の内容や成果、役割に応じて処遇を決める仕組みを徹底する必要があります。実際、定年の延長や廃止と合わせて人事制度全般を見直すケースもあります。ただ、多くの企業では一気にそこまで踏み込むのは難しいというのが実情ではないでしょうか。

そうすると、定年後再雇用(または定年延長期間)における賃金は、定年前の処遇体系とは一旦切り離して考えるべきでしょう。自社の高齢社員の活用方針をもとに、本人や上司が理解しやすい形でコース(等級)やグレード区分を設け、区分ごとに賃金を設定するイメージです。

同一労働同一賃金の観点から賃金水準は定年前の何割以上なら許容されるかという質問を受けることがありますが、重要なのはなぜその賃金設定なのかを合理的に説明できることです。定年前後での役割・責任や仕事内容の変更の有無や程度に関わらず、「定年前の賃金×〇%」といった形で処遇を決めてしまうと、その根拠を説明することは難しいでしょう。

再雇用における処遇は実際に担う役割や責任の大きさ、仕事のレベル、働き方によって定め、あらかじめこれらの条件を開示し、本人と話し合ったうえで再雇用することでお互いの納得感が高まります。本人の意識が「給料が下がったのだから仕事のレベルを下げても構わない」から「再雇用時に合意した責任を果たす」に変わり、上司としてもフィードバックや評価が行いやすくなります。

では、このような処遇体系をどのようなプロセスで構築していけばよいでしょうか。シリーズの最終回では高齢者雇用制度の検討の進め方に関する落とし穴をテーマとして考えていきます。

ウェビナー視聴・講演資料ダウンロード