70歳就業時代のDC制度設計~雇用・年金制度改正にどう対応するか

2020年の通常国会では、雇用や年金に関わる制度改正を盛り込んだ法律案が相次いで可決・成立し、70歳就業時代の到来が間近に迫ってきました。今回は、その全体像を踏まえたうえで、企業型確定拠出年金 (DC) の制度改正に焦点を当て、制度改正が企業の退職給付制度に与える影響や、定年延長におけるDC制度の活用などについて解説します。

別途、お役立ち資料に詳細をまとめた資料を掲載していますので、併せてご利用ください。

雇用・年金に関する制度改正の全体像~より長く多様な形で働く社会への対応

まず雇用に関しては、高年齢者雇用安定法の改正により、2021 年 4 月以降、70 歳までの就業を確保するための措置が企業の努力義務として定められました。すでに 65 歳までは段階的に希望者全員の雇用の確保が義務付けられていますが、さらに 5 年間の措置が求められることとなります。

現行の 65 歳までの規定とは異なり「努力」義務であり、また必ずしも希望者全員ではなく対象を限定することも可能となっています。しかし 65 歳までの規定がそうであったように、将来的には段階的に義務化が進んでいくことが考えられます。

一方で、 60 歳代前半に関しては、雇用保険法の改正により 2025 年度以降、高年齢雇用継続給付が縮小されることとなりました。将来的には廃止の方向で検討されています。65歳までの雇用確保は (少なくとも形のうえでは) すでに企業に定着しつつあり、国の政策としては今後は65歳を超えて70歳までの就業の促進にシフトしていくことになります。

次に年金に関しては、より長く働く社会への変化に対応するため、65歳以上の老齢厚生年金における在職定時改定 (1年ごとに働いた期間を受給中の年金額に反映する仕組み) や、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の支給停止の緩和、繰下げ受給の75歳までの延長が実施されることとなりました。

これと連動するような形で、DC の加入資格要件からは年齢が撤廃され、確定給付企業年金と同様に厚生年金の被保険者であれば最長 70 歳未満まで加入できるようになります。また、老齢給付金の受給開始年齢の上限が引き上げられ、75歳まで資産を取り崩さずに運用を継続することができるようになります。

さらに、多様な働き方への対応として、従業員500人未満の企業の短時間労働者や「士業」を取り扱う個人事業所に被用者保険の適用範囲を拡大していくこととなり、それに伴って企業年金の加入対象も拡大することとなります。

企業年金の実施事業所における加入者の範囲については、法律上は「厚生年金保険の被保険者」とすることを原則としている一方で、実際には規約に別途加入者資格を定めることで非正規雇用等を除いているケースがほとんどです。しかし今回の制度改正で加入者資格の設定にあたっては同一労働同一賃金ガイドラインの考え方を踏まえる必要があることが明記され、加入者範囲を限定する際にはそれが不合理でないことの説明がこれまで以上に求められます。

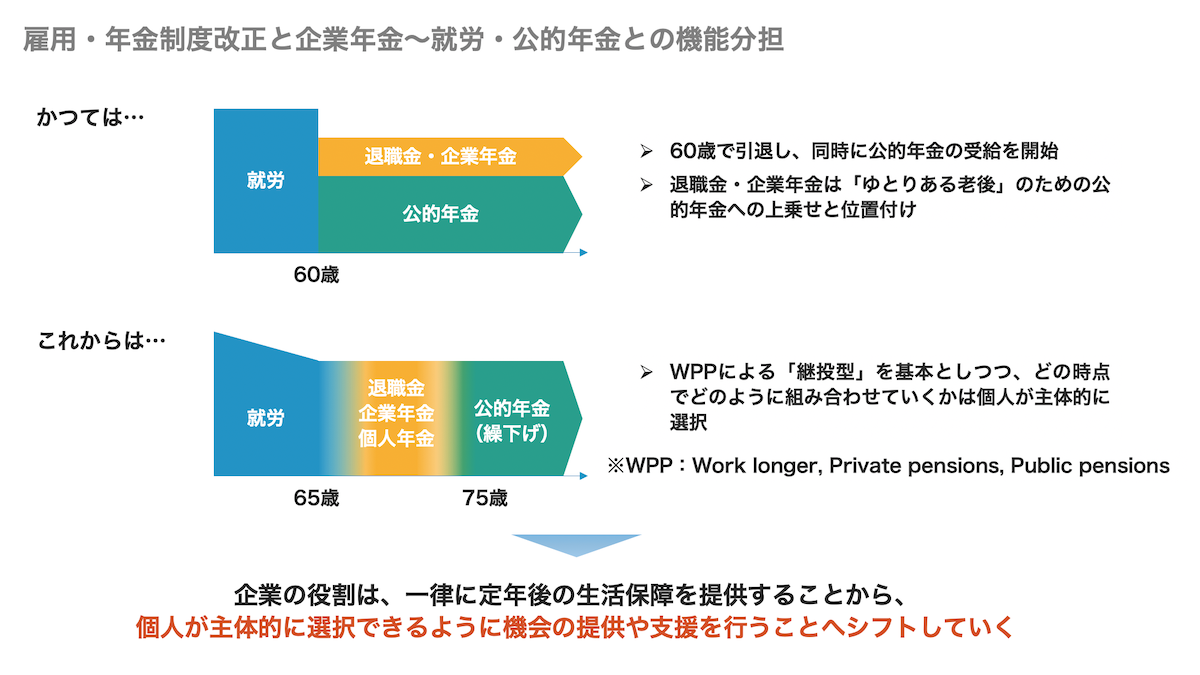

従来は、新卒一括採用・終身雇用を前提に、60歳で定年退職して以降は公的年金と退職金・企業年金で老後の生活資金を賄うというモデルが機能していましたが、より長く、多様な形で働く社会へと変化している中で、今後はそうしたモデルを設定すること自体が難しくなっていきます。企業の役割は一律に定年後の生活保障を提供することから、個人が主体的に選択できるように機会の提供や支援を行うことへシフトしていくことになるでしょう。

DC制度改正に関する3つのトピック~退職給付制度設計に及ぼす影響の観点から

DC制度改正に関して、退職給付制度設計への影響の観点から、ここでは3つのトピックを取り上げます。

1つ目は、給与を財源とした選択制DCに関する注意喚起です。企業型DCは本来、退職給付制度の1つとして実際されるものですが、近年、いわゆる給与切り出し型の選択制DCを取り入れる企業が増えています。これは、基本給等の一部を「ライフプラン給」等に組み替え、ライフプラン給部分について、従来通り給与として受け取るか、給与ではなくDCの事業主掛金に充てるかを、本人が選択できるようにする仕組みです。

この仕組みでは企業は新たな財源を用意することなくDCを実施することが可能であり、給与の一部をDC掛金に回すことで、会社も社員も社会保険料負担を軽減できる (社員にとっては税負担も軽減できる) メリットがあります。

その反面、給与の減少により社会保険や雇用保険の給付も減少するデメリットもありますが、この点が社員に対して十分に説明されていないという問題が指摘されていました。これを受けて、選択制DCの実施にあたっては、事業主は正確な説明を行う必要があることが企業型DCの規約承認基準に追加されました。

具体的に社会保険等の給付ににどのような影響があり、どのような説明が求められるのかについては「選択制DC (DB) 実施企業が従業員に説明すべきこと」で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

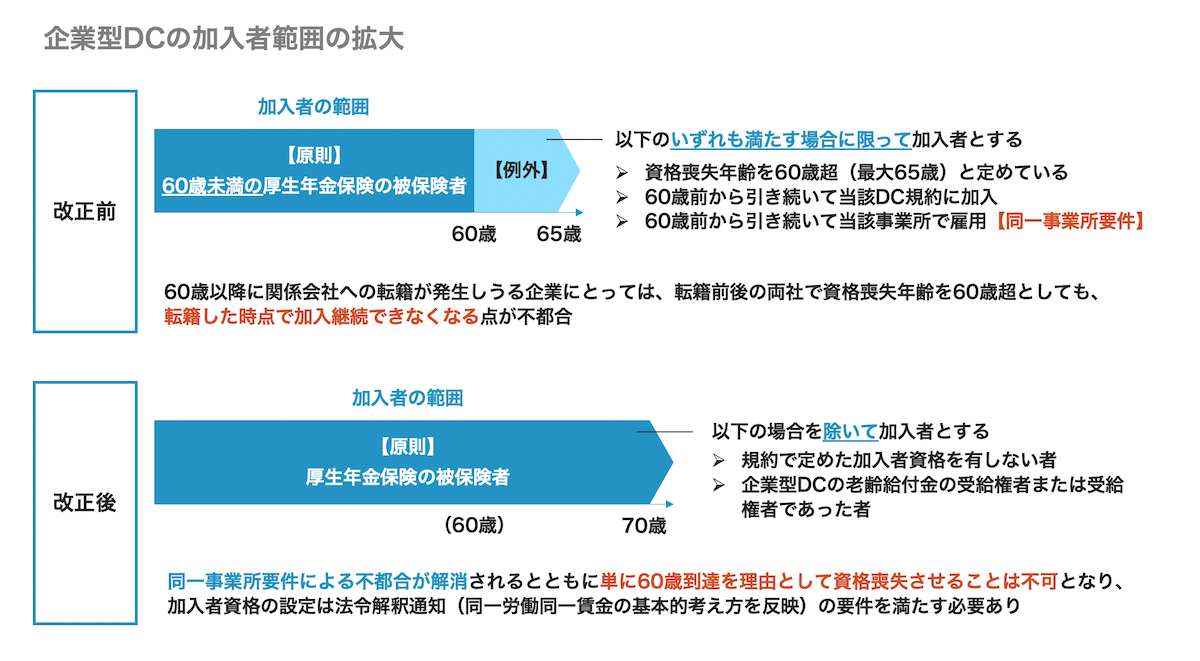

2つ目は、企業型DCの加入者範囲の拡大です。従来は、原則として実施事業所における60歳未満の厚生年金の被保険者を企業型DCの加入者とすることとされていました。規約に定めることで加入者の範囲を最大65歳未満まで延長することはできましたが、60歳前から引き続き同じ事業所で雇用されていることが要件とされていたため (同一事業所要件) 、転籍等があった場合は加入継続できなくなるという不都合がありました。

しかし法改正により2022年5月以降は年齢の縛りがなくなり、厚生年金の被保険者全体 (最長70歳まで) が加入対象となります。同一事業所要件が撤廃されることで、60歳以降も加入継続させるうえでの不都合は解消されます。その一方で、単に60歳に到達したことを理由に加入者資格を喪失させることはできなくなると考えられます。例えば、定年延長により60歳以降も雇用形態が変わらない場合には、DCの加入も継続させる必要があると考えておいたほうがよいでしょう。

また、企業型DCの老齢給付金を受給した場合には、法改正後もその後再加入することはできません。したがって、60歳以上70歳未満で資格喪失する加入者に対しては、その点を説明したうえで老齢給付金の受給開始時期を判断してもらうのが望ましいといえます。

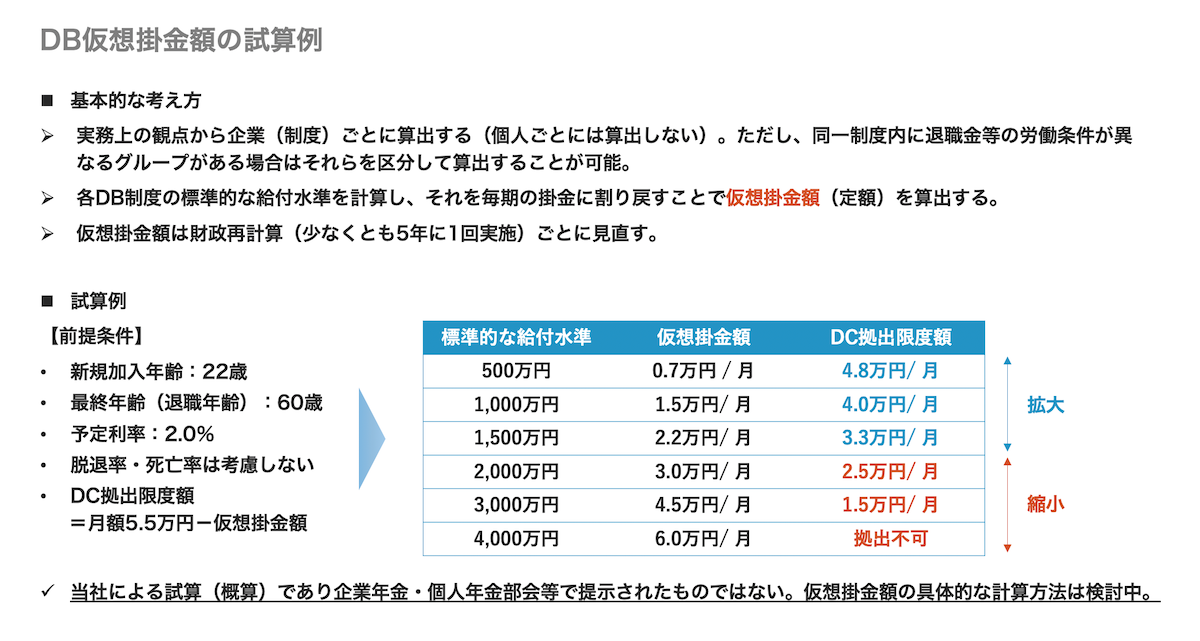

3つ目は、DB・DC併用企業におけるDC拠出限度額の見直しです。企業型DCの拠出限度額は月額5.5万円ですが、確定給付企業年金 (DB) を併用している場合は一律半額の月額2.75万円となっています。しかし、現在のDB制度における1人あたりの標準掛金額の実態は9割以上が月額2.75万円を下回っており、制度ごとのバラつきも大きくなっています。

そのため、公平性を確保する観点からDB制度ごとに給付水準に応じた「仮想掛金額」を算出し、月額5.5万円から仮想掛金額を控除した額を各DB制度におけるDCの拠出限度額とする案が検討されています。

以下は一定の前提の置いた仮の試算ですが、DBの標準的な給付額 (一時金換算額) が1,500万円程度までであればDC拠出限度額は現在の月額2.75万円より拡大し、給付額が2,000万円を超えると縮小します。また、給付額が4,000万円を超えるとDC拠出可能枠は消滅する計算になります。

実際の改正にあたっては経過措置等が検討されるものと考えられますが、DBの給付水準が高い一部の企業では、DC拠出限度額の縮小 (消滅) により前払いや退職一時金への移行等の対応が必要となる可能性があります。

2つ目と3つ目のトピックについてはDC制度改正が退職給付制度の設計に及ぼす影響とは?でも解説していますので、そちらもご覧ください。

定年延長にあたって退職給付やDCをどのように活用していくか

現在のところ、高年齢者雇用安定法で求められている60歳以降の雇用確保措置として、8割程度の企業が再雇用制度を採用しており、定年年齢を65歳以上に引き上げたり廃止している企業はまだ少数派です。これまでは中小企業やサービス業の企業など、人手不足が深刻な企業を中心に徐々に定年延長が進んできました。

しかし雇用確保措置により実質的な定年はすでに65歳になりつつあり、70歳までの就業確保が求められるようになったことで、定年年齢を60歳とする意義は薄れてきています。今後は、社員のキャリアパスや人材マネジメント全般の観点から雇用形態等の見直しが必要となるしょう。

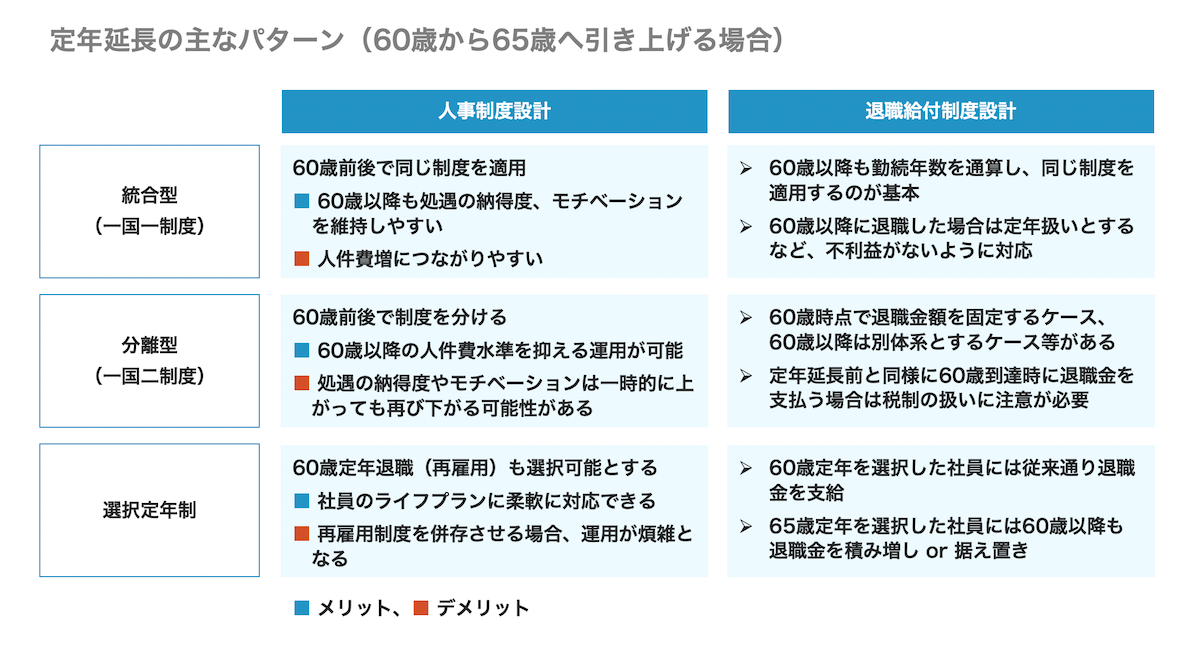

実際に定年延長を実施する際の主なパターンには次の3つがあります。

このうち選択定年制については、定年延長後の統合型または分離型の制度と、定年延長前の再雇用制度を併存させるイメージです。制度の運用はやや煩雑になりますが、現役並みの働きぶりを期待する定年延長コースと、セカンドキャリア・ライフを重視した選択定年 (再雇用) コースを用意することで、本人のライフプランに応じた柔軟な対応が可能になります。

退職金に関しては、定年延長に伴って支給時期がどうなるかという点が1つのポイントになります。退職金は税制上「退職所得」に区分され、社員にとって大きな所得控除のメリットがありますが、原則として退職時 (定年退職と同時に再雇用されるときを含む) に支給されることがその要件となっています。定年延長の場合には、例外的に旧定年で退職金を支給しても退職所得として認められるケースもありますが、基本的には退職金の支給時期も延びることになります。このため、定年延長後も60歳で退職金を受け取って (再雇用により) 仕事を続ける選択肢を残しておくために、選択定年制をとる企業もあります。

また、定年延長後の60歳以降の退職金の取り扱いについては、上の図に記載したようにいくつかの方法がありますが、退職給付を報酬制度の1つとして見た場合、給与や賞与に比べて税金や社会保険料の負担が小さくなり、同じ額面でも本人の手取りが大きくなるメリットがあります。毎月支給される給与と異なり、支給額 (毎期の退職給付の積み上げ額) に大きなメリハリをつけても日々の生活には大きく影響しないため、役割や業績を反映させやすいという特徴もあります。

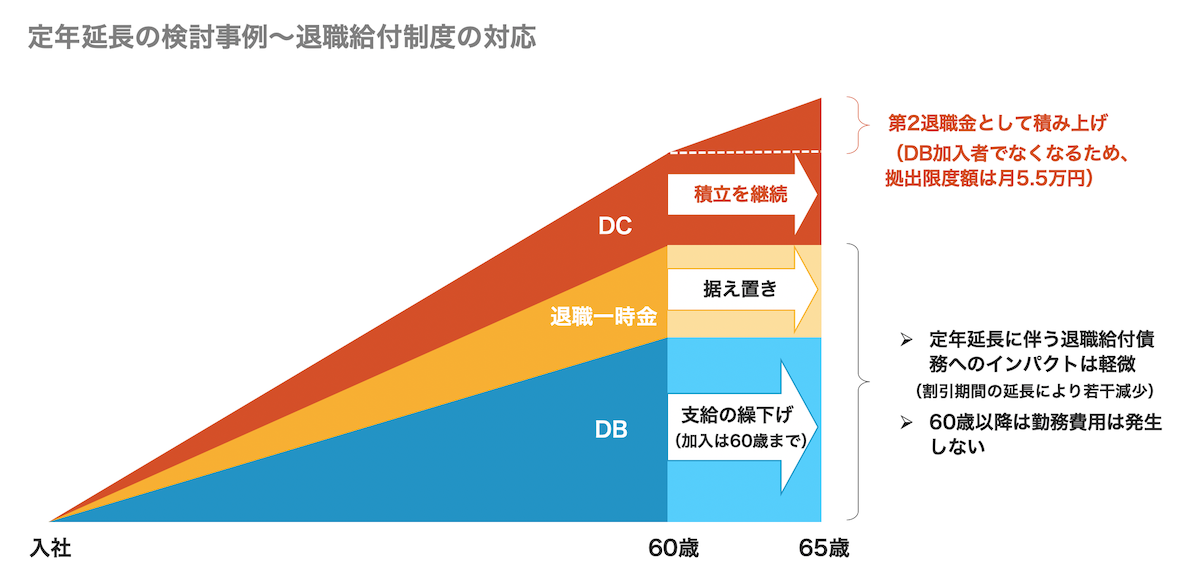

さらに、DCを退職給付制度の1つとして見た場合には、退職給付債務の対象とならない、DB制度のような給付減額の問題が起こらない (注) という特徴があります。60歳以降であれば基本的に退職時に受け取りが可能であり、法改正により「同一事業所要件」が撤廃されたことで、DCは定年延長後の報酬制度や退職給付制度として一層使いやすいものとなりました。

注:DB制度においては、加入資格の喪失時期を65歳に延長する際、最終的な給付額が減少しなくても (あるいは増えたとしても) 給付の時期が先延ばしになることで法令上「給付減額」と扱われ、労働組合や従業員の個別同意が必要となることがあります。

こうしたことから、退職一時金・DB・DCの3制度により退職金を構成している企業においては、定年延長に際して、60歳以降の退職給付の積み上げをDCに一本化する事例が見られます。

定年延長を含む60歳以降の人事評価制度の見直しにあたっては、給与・賞与・退職給付を一体的にとらえた報酬制度の検討と、法改正を踏まえたDC制度の活用という視点を取り入れていくことが重要になるでしょう。

著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長

1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。

出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう

労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。