DC制度改正が退職給付制度の設計に及ぼす影響とは?

2020年5月29日、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金制度改正法」)が成立し、6月5日に公布されました。年金制度改正法は国民年金法、厚生年金保険法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法等の改正を束ねたものであり、公的年金と私的年金の制度改正が一体的に行われます。今回は、企業型確定拠出年金(以下「DC」)の制度改正について、退職給付制度の設計の観点から解説します。

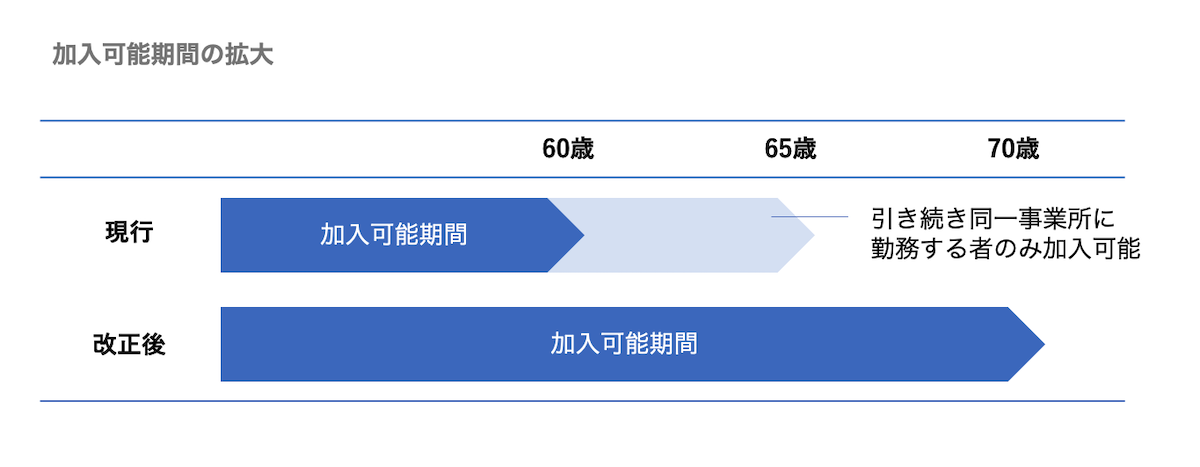

加入可能期間が70歳まで拡大〔2022年5月1日施行〕

今回の法改正の目的は「より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため」とされており、これに沿った形で公的年金及び私的年金制度全体の改正が行われています。DCに関しては、加入できるのはこれまで原則として60歳までとされていましたが、改正後は加入対象が厚生年金保険の被保険者全員に拡大され、最大70歳まで加入可能となりました。

これまでも、60歳以降引き続き同一事業所に使用される場合には、最長65歳まで加入可能でした。しかし、60歳以降に関係会社に転籍した場合などは転籍先にDCがあったとしてもそれ以降DCに加入することができず、60歳以降の期間に係る退職給付制度としてDCを活用しづらい状況にありました。

DCには給与や賞与と比べて税制上のメリットがあり、60歳以降であれば通常の退職金と同様に退職時に受給することができます(注)。確定給付型の退職金を60歳以降に設けると、企業としては退職給付債務の増加の心配がありますが、DCであればそれも避けられます。

(注)通算加入者等期間が1月以上10年未満の場合は当該期間に応じて61~65歳から受給可能となる。

現在、加入者の資格喪失年齢を60歳超としているDC規約は全体の2割程度ですが、シニア活用の観点から定年延長などの処遇改善を行う企業が徐々に増えており、今回の法改正により60歳以降の社員を加入対象とする企業はさらに増えることが予想されます。

逆に、法律上はDCの実施事業所に使用される厚生年金被保険者は全員加入者とすることが原則となるため、60歳以上の社員を除外する場合は不当に差別的な取扱いとならないか、同一労働同一賃金ガイドラインに定められた基本的な考え方も踏まえたうえで判断する必要があるでしょう。

なお、本改正の施行後も、すでにDCの老齢給付金を受給している者は再加入することができません(受給開始前の運用指図者であれば再加入可能)。加入者の範囲を60歳超に拡大する際には、すでに給付を受けていることにより加入できない60歳以上の社員に対して代替措置を設ける等の対応が必要となるでしょう。また、加入者の範囲拡大を予定している場合は、60歳に到達した社員にその旨を周知したうえで受給開始の時期を判断してもらうのがよいでしょう。

拠出限度額の個別設定〔政令改正に向けて検討中〕

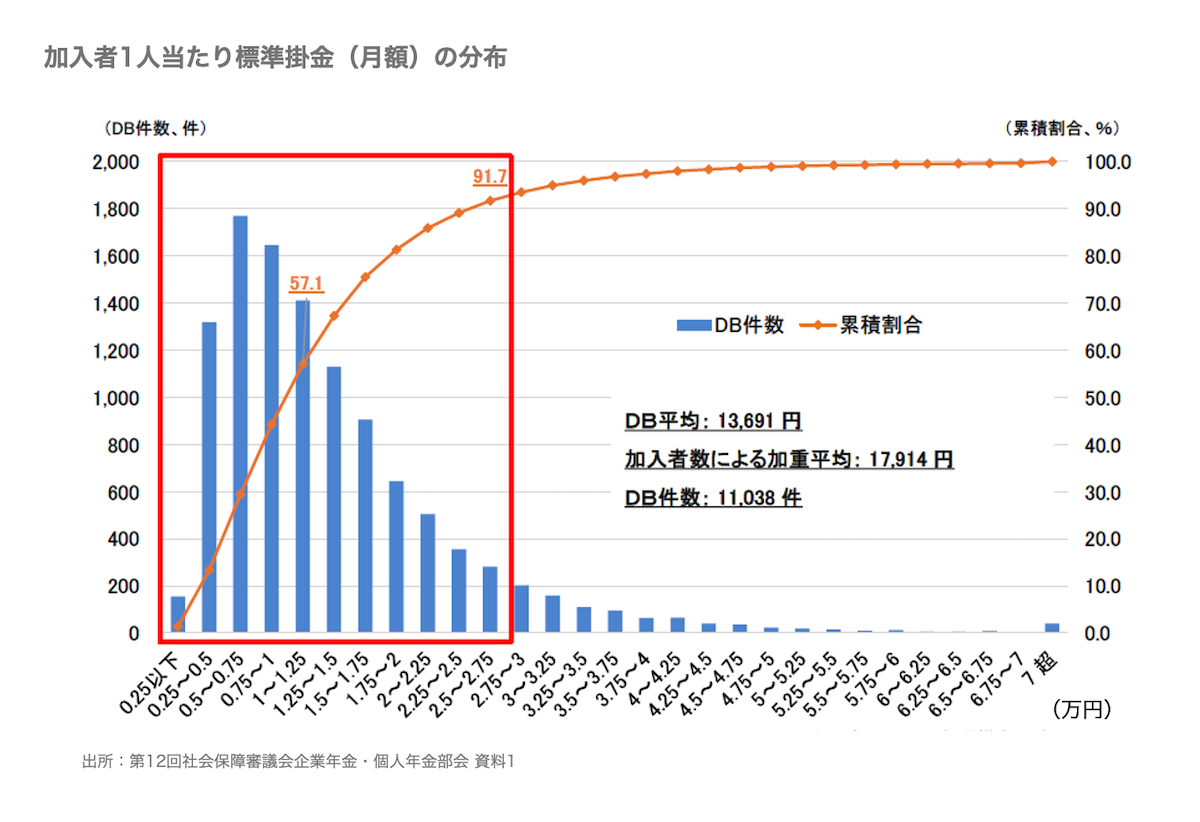

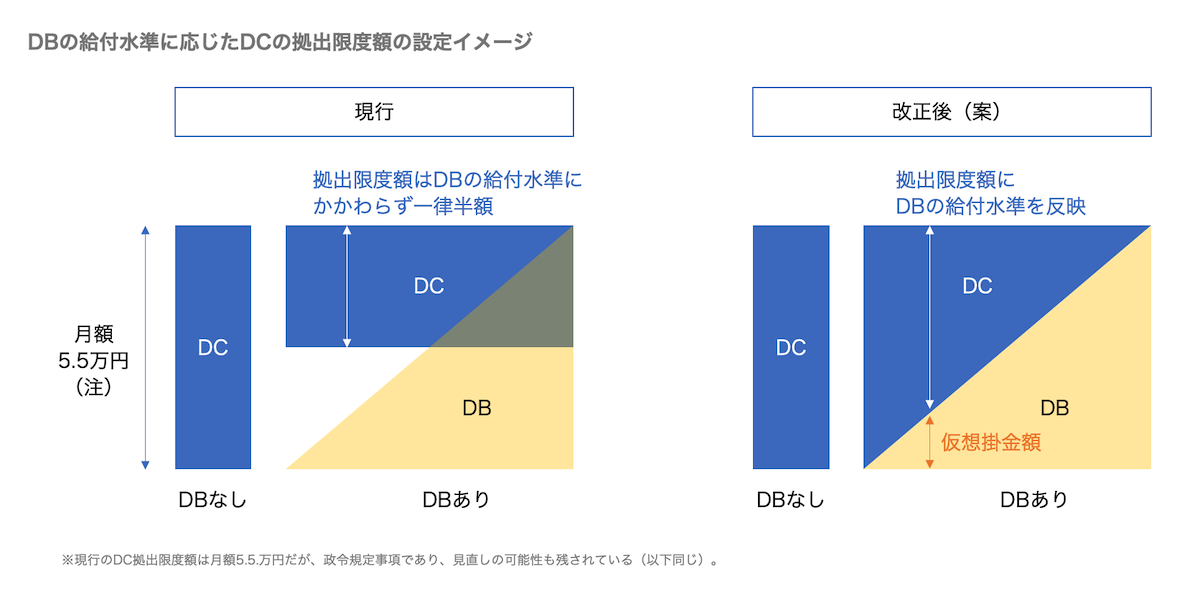

DCの拠出限度額は月額5.5万円ですが、確定給付企業年金(以下「DB」)等の他の企業年金制度を実施している場合は、一律半額の月額2.75万円となっています。しかし、現在のDB制度における1人あたりの標準掛金額の実態は9割以上が月額2.75万円を下回っており、制度ごとのバラつきも大きくなっています。

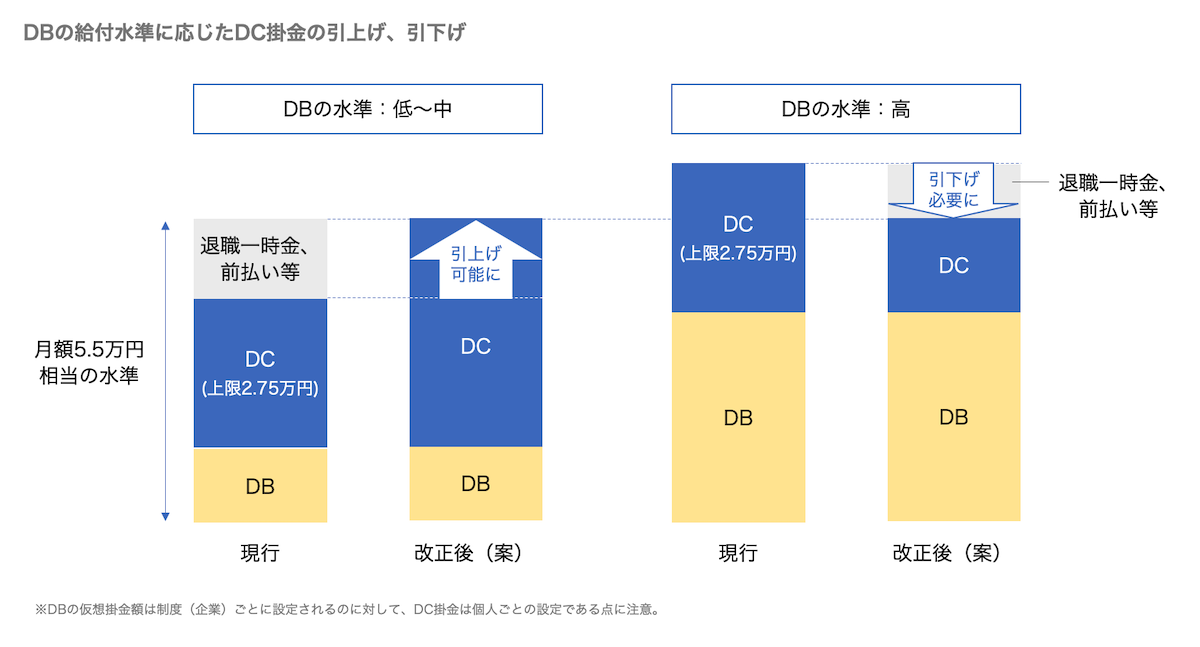

そのため、公平性を確保する観点からDB制度ごとに給付水準に応じた「仮想掛金額」を算出し、5.5万円から仮想掛金額を控除した額を各DB制度におけるDCの拠出限度額とする案が検討されています。この案が実現すると、DBの給付水準が低い企業では拠出限度額が拡大し、DBの給付水準が高い企業では拠出限度額が縮小(または消滅)することになります。

仮想掛金額の算出方法は、財政再計算に用いた基礎率をもとに当該制度の標準的な給付額を計算し、これを予定利率で割り戻した毎月の掛金相当額とする案が示されています。この方法が採用された場合は、少なくとも5年に1回行われる財政再計算ごとに拠出限度額が見直されることとなります。

【計算例】

・予定新規加入年齢:22歳

・最終年齢(退職年齢):60歳

・標準的な給付額(退職時の年金現価額):1,000万円

・予定利率2.0%

とした場合、仮想掛金額(月額)はおよそ1.5万円となり、DCの拠出限度額は2.75万円からおよそ4万円(=5.5万円-1.5万円)となる。

※上記例で標準的な給付額を1,840万円とすると、拠出限度額は現行の2.75万円とほぼ同じ水準となる。

※脱退率や死亡率は考慮していない。

DBとDCを併設している企業のうち、DBの水準がそれほど高くない企業では、DBを維持しながらDC掛金を引き上げる(DCの構成割合を高める)ことが可能となります。これに対して、DBの給付水準が高い企業では、DCの掛金を減額せざるを得なくなることが想定されます。

実際の改正にあたっては経過措置が設けられる可能性もありますが、特にDBの給付水準が高い企業では、拠出限度額をめぐる今後の動向に注意する必要があるでしょう。

外国籍人材帰国時の脱退一時金支給〔2022年5月1日施行〕

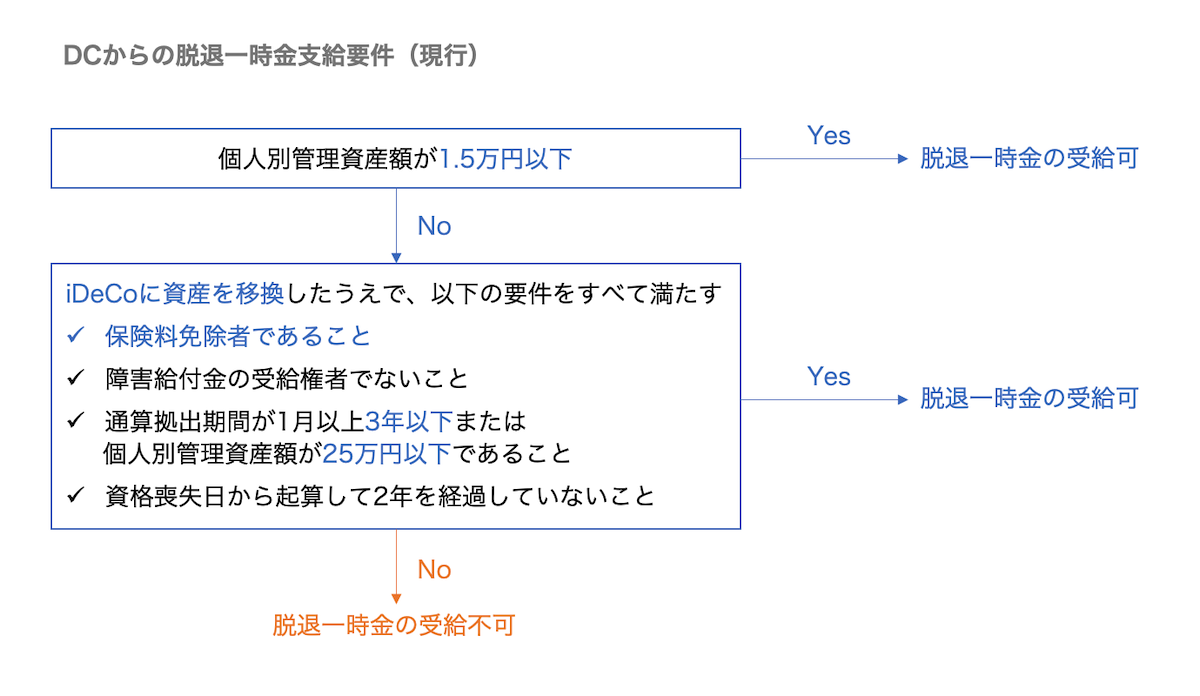

前回(2016年)の法改正で個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」)の加入対象が拡大されたことに伴い、DCからの脱退一時金の支給(中途引き出し)は以下のように厳しく制限されました。

特に、DCに加入していた外国籍人材が帰国する際には「保険料免除者であること」(国民年金の加入対象であることが前提)という要件が満たされず、またiDeCoの加入資格もないため、老齢給付金の受給資格を得るまで日本国内に資産を置いておくしかない状況でした(資産額が1.5万円以下である場合を除く)。

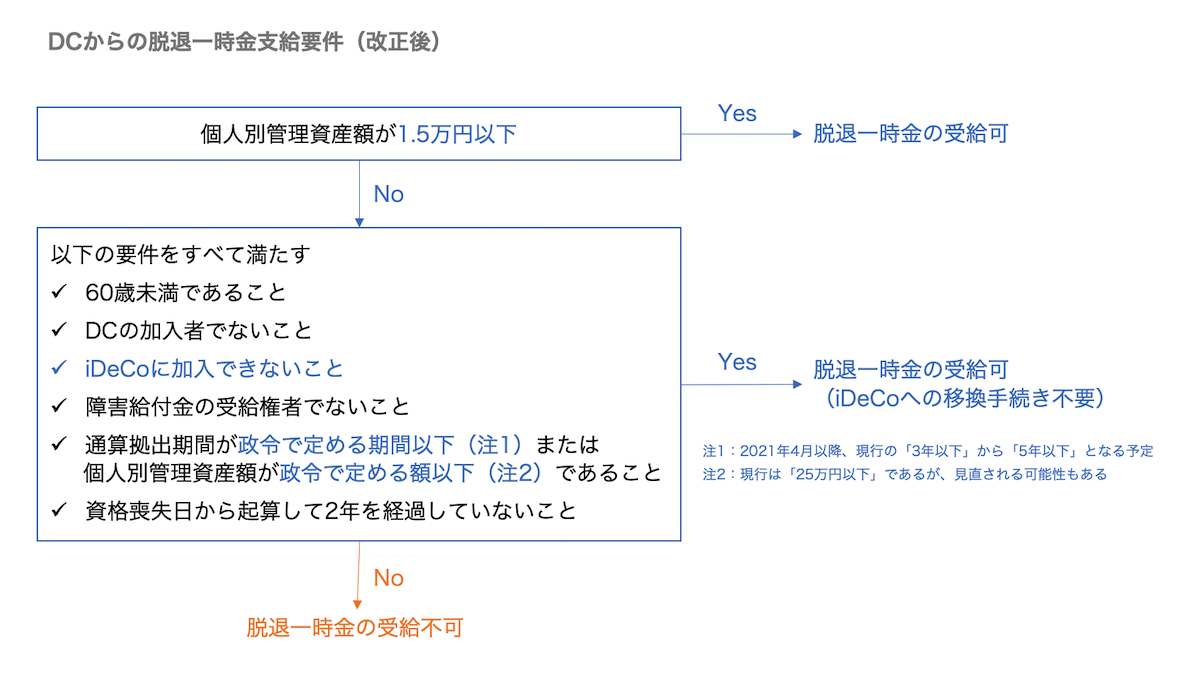

これに対して、改正後の脱退一時金支給要件は以下のとおり「保険料免除者であること」であることに代えて「iDeCoの加入資格がないこと」等に見直されました。また、iDeCoに資産を移換する手続きを経ることなく直接脱退一時金を受給することができるようになります。

これにより、短期滞在外国人が帰国するときには、資産額に関係なく脱退一時金を受給することができるようになります。とはいえ、DCの加入期間が5年を超えると(資産額が少額である場合を除いて)脱退一時金を受給することはできません。国籍の枠を越えて人材の獲得を進めたい企業では、DCを前払いとの選択制にするなどの対応を考える必要があるでしょう。

著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長

1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。

出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう

労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。