非正規社員には退職金を払わなくてよいのか~メトロコマース最高裁判決から考える退職金の性質と目的~

東京メトロの子会社「メトロコマース」で駅の売店の販売員として働いていた契約社員が、正社員との不合理な労働条件の格差を理由に退職金の支払いを求めていた裁判で、最高裁判所は訴えを退ける (退職金の不支給を容認する) 判決を出しました。判決文はこちらのページで公開されています。

この裁判では、第二審の東京高裁で会社側に退職金の支払いを命じる判決が出されていたことから、その行方が注目されていましたが、最高裁で判断が覆されて胸をなでおろしている経営者・人事関係者も多いかもしれません。

しかし、今回の判決はメトロコマースにおける個別具体的なケースをもとに判断したものであり、必ずしも「非正規社員には退職金を支払わなくてよい」と言っているわけではありません。実際、判決文においても、両者の間の労働条件の相違が退職金の支給に係るものであったとしても、それが法律が禁じている不合理と認められるものに当たる場合はあり得るとしています。

私は法律の専門家ではないので、法律的観点からの詳細な分析はほかに委ねることにして、ここでは退職金の性質や目的という観点から、今回の判決内容についてどう考えればよいのか、企業はどのような点に注意すべきなのかを考えていきたいと思います。

なぜ正社員だけに退職金があるのか

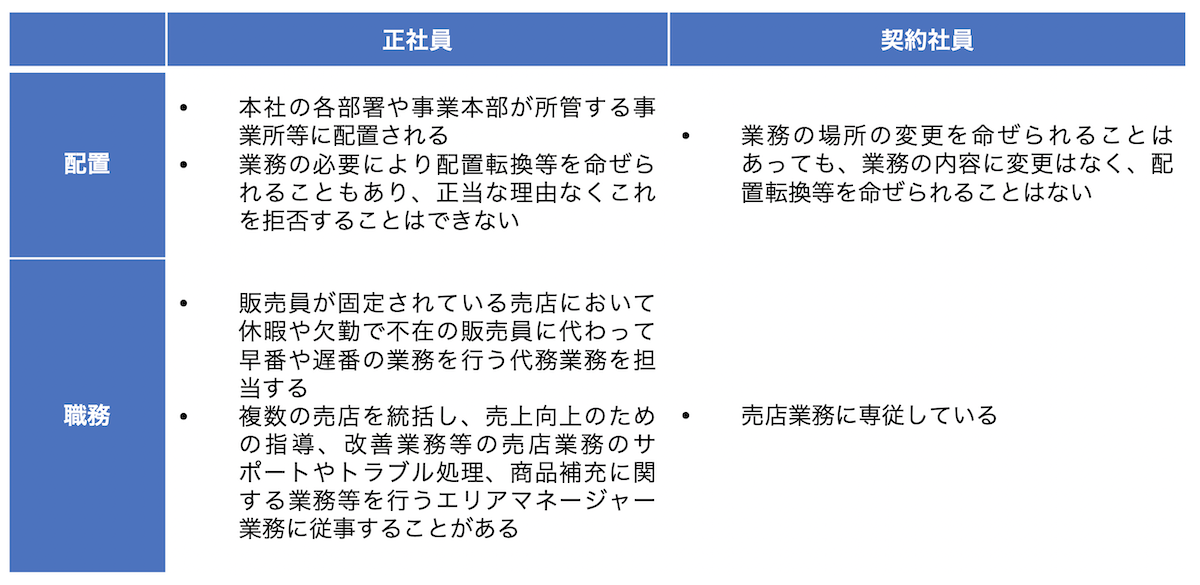

判決文によると、メトロコマースにおける正社員と契約社員 (正確には「契約社員B」) との間には、職務内容等に関して以下のような違いがあったとされています。

また、会社は契約社員Bから契約社員A及び正社員へ段階的に職種を変更するための開かれた試験による登用制度を設け、相当数の契約社員Bや契約社員Aをそれぞれ契約社員Aや正社員に登用していたとしています。

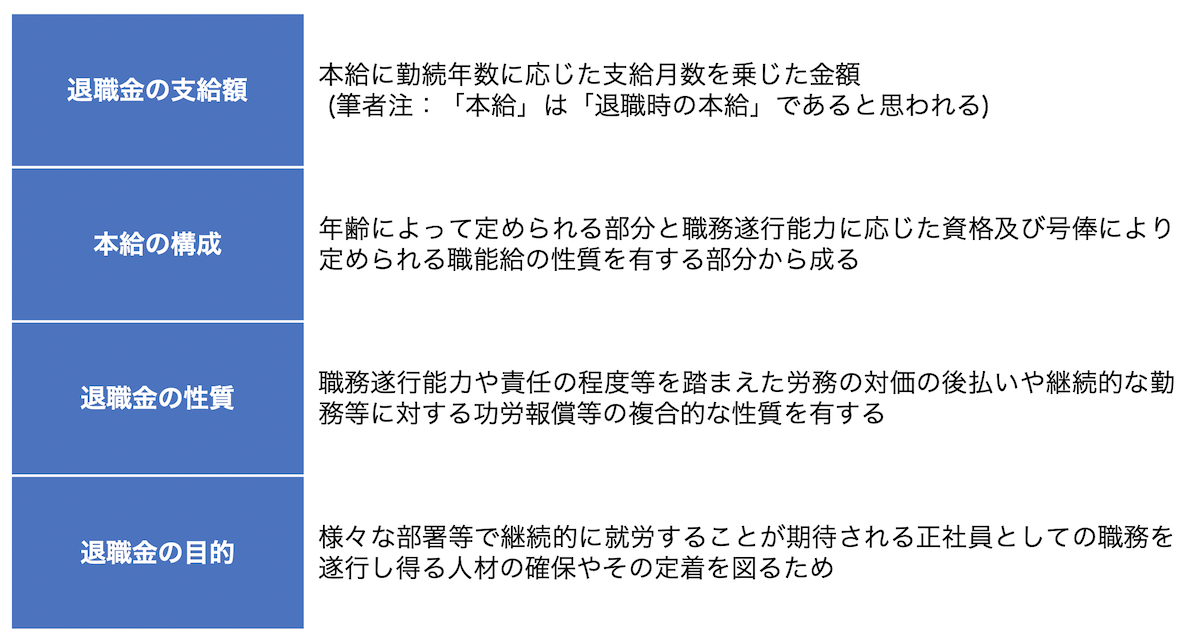

そして退職金の性質や目的については、退職金規程に定められた内容などから次のように整理しています。

こうした点を踏まえ、正社員と契約社員との間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは、労働契約法20条 (注) で禁止されている不合理にあたるとまではいえないと結論付けています。

注:事件当時の労働契約法20条を指す。当該条文の内容は、2018年の法改正により現在はパートタイム・有期雇用労働法8条に引き継がれている。

また、一部の裁判官による補足意見の中では、

✔︎ 退職金は、その支給の有無や支給方法等につき、労使交渉等を踏まえて、賃金体系全体を見据えた制度設計がされるのが通例であると考えられる

✔︎ 退職金制度を持続的に運用していくためには、その原資を長期間にわたって積み立てるなどして用意する必要があるから、退職金制度の在り方は,社会経済情勢や使用者の経営状況の動向等にも左右されるものといえる

といった点を踏まえ、退職金制度の構築に関して、これら諸般の事情を踏まえて行われる企業側の裁量判断を尊重する余地は比較的大きいという考え方が示されています。

「昭和の退職金」に対する判断は「令和の退職金」には通用しない

上記のように、今回のケースでは、正社員には配置転換を命ぜられる可能性があり、正当な理由なくそれを拒否できないことが判断理由の1つになっています。つまり、正社員は会社の一員として会社の指示に従い、様々な部署や業務で経験を積んで職務遂行能力を高めていくというメンバーシップ型雇用の考え方がベースにあるといえるでしょう。そうした考え方のもとで、実際に長期にわたって勤務し、能力を身につけて責任ある職務を遂行した社員に報いるために、退職金制度を設けているというわけです。

しかし社会・経済状況が大きく変化する中で、専門性の確立やキャリア自律、人材の多様性確保といった観点からメンバーシップ型雇用の弊害が目立ち始め、昨今はジョブ型雇用が注目を集めるようになってきています。ジョブ型雇用では、あらかじめ職務を明示したうえで、その職務のサイズ (役割や責任の大きさ) に応じて処遇を決めるというのが基本的な考え方になりますので、ある意味では今回のケースでいう契約社員に近い形になります。

社内のジョブローテーションにより人的資源を最大限に活用するという考え方が通用しなくなり、その時々に必要とされる職務に対して適正な対価を支払うという考え方にシフトしていけば、退職金の性質や目的も自ずと変化します。そのとき、正社員にのみ退職金制度が適用されることの是非については、今回の判決と同じような理由に基づいて判断することはできなくなるでしょう。

また、今回のケースでは退職金の算定方式が「最終給与比例型」となっており、たとえ昇進・昇格が遅くても、長く頑張って最終的に本給が高くなれば退職金の額も大きくなる設計であると推察されます。メンバーシップ型雇用に適合した退職金の設計だといえます。

しかし現在では大企業を中心に最終給与比例型の退職金制度は少なくなり、社内の等級などの要素に基づくポイントの累積により退職金を算定する方法が主流となっています。例えば、職務等級に応じたポイント制の退職金は、ジョブ型雇用の考え方を取り入れた設計だといえます。

そうしたときに、正社員と非正規社員が同じ職務に従事しているにもかかわらず、職務遂行能力の向上や長期にわたる就労の継続といった将来に対する期待の違いだけで、片方は退職金の積み上げがあり、他方はないといった差異が「不合理でない」と説明することは難しいのではないでしょうか。

今回の判決は、 (誤解を恐れずに言うならば) いわば昭和の時代の人材マネジメントや退職金のあり方を例にとった判決であり、令和の時代に求められる人材マネジメントや退職金のあり方にそのまま当てはめることはできないと考えます。特に、その目的や性質を大きく見直すような正社員の人事制度・退職金制度の見直しを行う際には、非正規社員との待遇格差が不合理でないか、そもそも正規・非正規の区分の仕方が妥当なのかといった点についても考慮する必要があるでしょう。

なお、「退職金制度の構築に関しては企業側の裁量判断を尊重する余地は比較的大きい」とした上記補足意見の中でも、以下のように新たな形で退職金制度を整備していくことが、法律の理念に沿ったものであることが言及されています。

✔︎ 企業が労使交渉を経て有期契約労働者と無期契約労働者との間における職務の内容等の相違の程度に応じて均衡のとれた処遇を図っていくことは、 (旧) 労働契約法20条やこれを引き継いだ短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条の理念に沿うものといえる。

✔︎ 現に、同条が適用されるに際して、有期契約労働者に対し退職金に相当する企業型確定拠出年金を導入したり、有期契約労働者が自ら掛金を拠出する個人型確定拠出年金への加入に協力したりする企業も出始めていることがうかがわれるところであり、その他にも有期契約労働者に対し在職期間に応じて一定額の退職慰労金を支給することなども考えられよう。

特に、普及・拡大が進んでいる企業型確定拠出年金については、あらかじめ定めた掛金を定期的に拠出するところまでが (財務的な観点での) 企業の責任であり、今回の裁判で争われた退職一時金のように長期間にわたって計画的に原資を用意する必要はありません。したがって、企業側の裁量判断の余地が大きいと考える理由付けは弱くなり、非正規社員だけを加入対象外とする (かつ代替措置も設けない) 扱いとするには、退職一時金以上に職務の内容等について明確な違いがあることを示す必要があると考えられます。

著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長

1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。

出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう

労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。