企業年金で受け取った一時金、確定申告が必要になのはどんな時か?

こんにちは、クミタテル株式会社の退職金専門家 向井洋平です。

企業年金制度は、退職後の生活資金を確保するために設けられている年金制度の一つです。会社員の場合、給与については源泉徴収が行われるため、確定申告について意識を向けることは少ないかもしれません。しかし、企業年金から受け取った一時金が源泉徴収の対象とならず、確定申告を行うべき場合があります。今回は、どのような場合に確定申告が必要になるのか、そしてその判断基準となる一時所得の計算方法をご紹介いたします。

企業年金とは何か

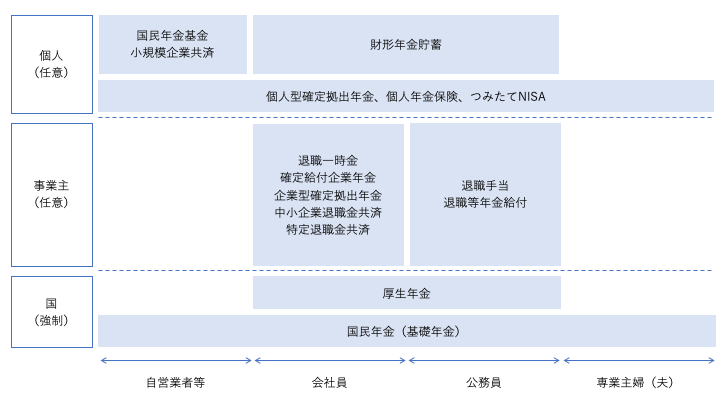

そもそも企業年金とは何かについて、まず整理をしておきます。日本には、国民年金、厚生年金、確定拠出年金、財形年金貯蓄など「年金」と名の付く制度が数多くありますが、これらを私なりにわかりやすく整理したのが下の図です。

1階部分を「国が実施する強制加入の制度」、2階部分を「企業等の事業主が従業員を対象として実施する制度」、3階部分を「個人が任意に加入(利用)する制度」と位置付けています。このうち、2階部分にある確定給付企業年金と企業型確定拠出年金が企業年金と呼ばれるものになります。企業年金にはこのほかに厚生年金基金(厚生年金とは別の制度)もありますが、法律改正により一部の例外を除いて廃止となったため、上の図では記載を省略しています。

この年金制度の図には、2階部分に退職一時金など一般には年金制度に分類されないものも含まれています。「階」の分け方も、一般的な年金制度の体系図とは異なるため、違和感を覚える方もいるかもしれませんが、事業主が、従業員の退職後の生活資金を確保するために実施する制度という意味では、退職金も企業年金と同様の役割を果たしているといえます。企業年金はなくても退職金制度はあり、従業員が退職した時に退職一時金を支給する会社は山ほどあります。多くの場合、従業員にとっては企業年金も退職一時金も同じ「退職金」であり、企業年金といっても実際には年金の形で支給されるケースは少なく、確定給付企業年金では7割以上、確定拠出年金では9割以上で一時金での支給が選択されています。つまり企業年金は退職金制度の一形態であるといって差し支えないでしょう。

なお、個人が任意に利用する制度についても、たとえば「つみたてNISA」は年金制度ではないですが、退職後の生活資金を積み立てる方法としては有力な選択肢の1つになります。年金制度の目的からすれば、このような制度も含めて考えるべきでしょう。

企業年金には確定申告が必要になる場合も

会社員の場合、納めるべき税金は基本的に年末調整で精算されるため、確定申告を行うことはあまりないかもしれません。しかし、給与や退職金以外に一定の収入があった場合は、確定申告により追加で税金を納めなければなりません。

一方で、医療費や寄付金 (ふるさと納税を含む) の支払いがあった場合など、確定申告 (還付申告) を行うことで税金が戻ってくることもあります。こちらは還付申告を行うことができるケースにあたります。税金を納めるのは「義務」ですが、返してもらうのは「権利」であり、権利を行使しなければ実際に返ってくることはありません。

今回は、企業年金からの受け取りが源泉徴収の対象とならず、確定申告を行うべきかどうかの判断が必要となる場合を紹介することにします。

企業年金からの受け取りが一時所得となる場合

企業年金や中小企業退職金共済 (以下、中退共) から受け取る一時金は、通常「退職所得」に分類され、源泉徴収が行われます。しかし、加入していた厚生年金基金の解散や確定給付企業年金の終了、中退共の解約により、在職のままこれらの制度から一時金を受け取った場合は「一時所得」に分類され、源泉徴収は行われません。このため、企業年金制度の終了や解約に伴う一時金の受け取りが一定の額を超える場合は確定申告が必要となります。

なお、厚生年金基金の解散や確定給付企業年金の終了の場合には、企業年金連合会に資産を移すなど一時金で受け取る以外の選択肢もあり、この場合には確定申告を行う必要はありません。

一時所得の計算方法

一時所得は次の計算式により計算されます。

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

制度終了や解約に伴う一時金に関しては、「その収入を得るために支出した金額」は0円です (従業員本人が掛金の一部を負担していた場合を除く)。したがって、一時金の受け取り額が50万円を超えると一時所得が発生することとなります。

課税の対象となるのは、50万円を差し引いた後の金額をさらに半分にした額です。たとえば、90万円の一時金を受け取ったときは、 (90万円-50万円) × 1/2 = 20万円を給与所得等の他の所得と合算して所得税を計算することとなります。

確定申告が必要かどうかの判断

所得税に関しては、勤務先の会社で年末調整を行っており、かつ「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円以下なら確定申告を行わなくてよいというルールがあります。

したがって、制度終了や解約に伴う一時金が90万円以下 (課税の対象となる額が20万円以下)で、他に「給与所得及び退職所得以外の所得金額」がなければ確定申告を行う必要はありません (一方で一時金が90万円を超える場合は確定申告を行う必要があります)。

ただし一時金が90万円以下であっても、確定申告を行わなければ医療費控除や寄附金控除等による税金の還付 (払い戻し) を受けることはできません。この場合、医療費控除や寄附金控除だけを申告することは認められず、一時所得についても併せて申告する必要があります。

また、上記のルールはあくまで所得税に関するものであり、住民税については「給与所得及び退職所得以外の所得金額」がある(0円でない)場合は基本的に申告が必要です。一時金の額が50万円を超えた場合はこれに該当します。住民税の申告は居住地の市区町村が窓口となるため、申告書の作成や提出については各市区町村のWebサイトや税の担当窓口で確認するようにしましょう。なお、確定申告を行った場合はその情報が市区町村に連携されるため、改めて住民税申告を行う必要はありません。

※本記事の内容は2018年現在の税制に基づいています。なお、具体的な税額の計算や確定申告の手続きについては所轄の税務署や税理士にご確認ください。

著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長

1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。

出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう

労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。