目的を忘れた平成の退職金 | 連載「退職金がない会社は今すぐ辞めるべきか」

もう少しで平成も終わろうとしています。バブル景気の最中に幕を開けた平成は間もなくバブル崩壊に見舞われ、「失われた 10 年」あるいは「失われた 20 年」ともいわれる停滞の時期が長く続きました。雇用環境や経営環境が大きく変わっていく中で、退職金や企業年金はどのような変遷をたどっていったのか、振り返ってみたいと思います。

縮小の一途をたどった退職金・企業年金

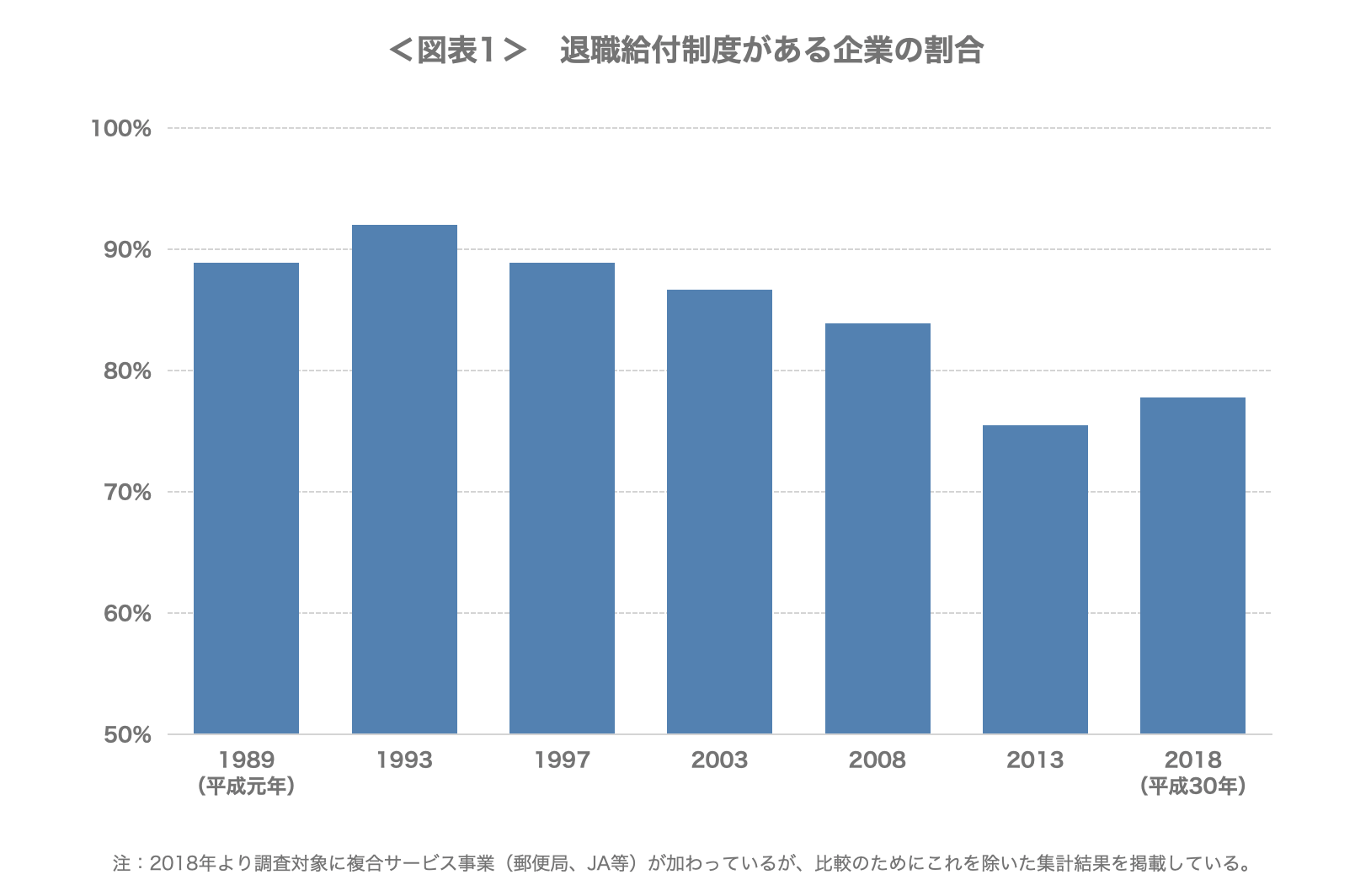

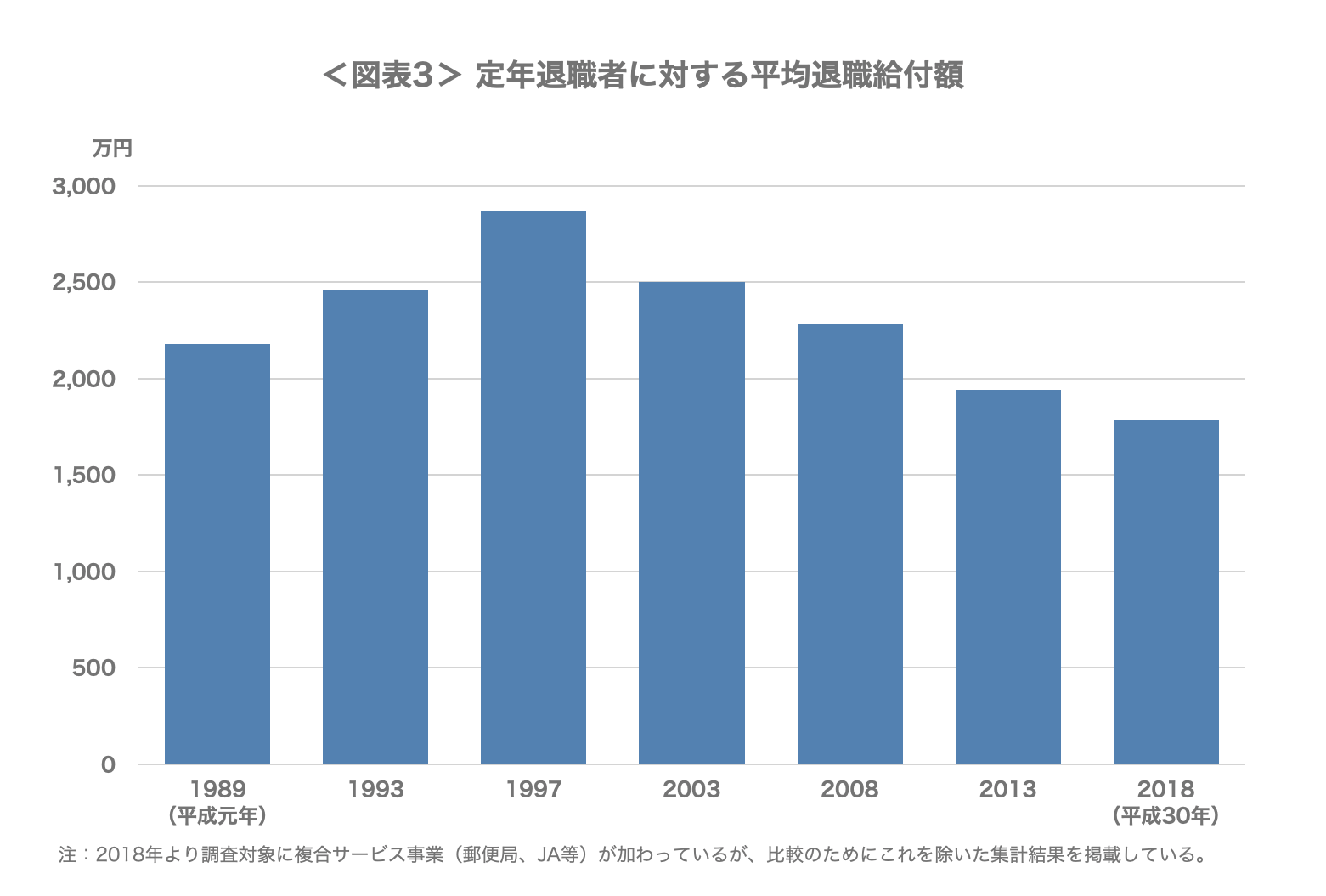

まずは退職金の普及率、すなわち、日本企業全体のうち退職金制度を実施している企業の割合について、その推移を見てみましょう。以下は、これまでの厚生労働省の就労条件総合調査から、従業員 30 人以上の企業のうち「退職給付制度あり」と答えた企業の割合を示したものです。

昭和 40 年代には 90% 以上に達していた退職金制度の普及率は、平成に入ってもしばらくは 9 割程度の水準を維持し、退職金は長らく「あって当たり前」の制度でした。

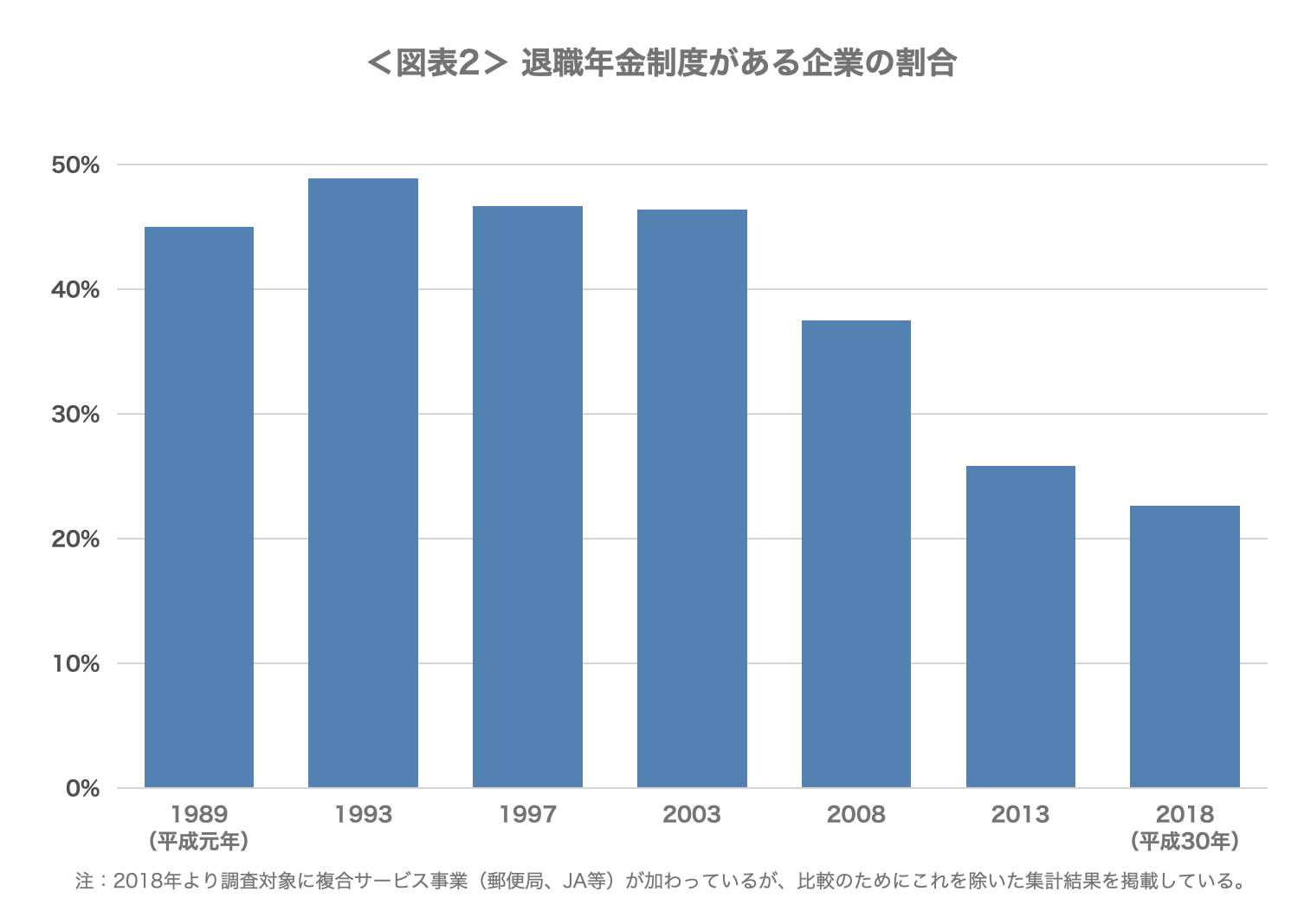

しかしその後普及率は減少に転じ、直近では 8 割を切る水準になっています。退職金があるのは「当たり前」とは言えなくなってきているのです。特に「退職年金制度あり」と答えている企業の割合は大きく減少しており、退職金の支払に備えて外部に資金を積み立てておくための企業年金制度を設けている会社は、直近では 4 社に 1 社もない状況になっています。

このように、平成に入って退職金や企業年金が縮小に転じた理由は、一言でいえば企業が負担に耐えられなくなったからです。経営環境が厳しくなり、人件費の抑制を迫られたことに加え、企業年金制度で積み立てた資産の運用でも十分な収益を得られなくなったことで、積立不足解消のための給付の減額や、年金基金の解散が相次ぎました。

企業に変革を迫った会計制度や企業年金制度の変更

会計ビッグバンの一環として 2000 年 (平成 12 年) に導入された退職給付会計も企業に大きな影響を与えました。社員に約束した将来の退職金や企業年金の支払いが企業にとっての「債務」であることが明確になり、企業業績に大きな影響を及ぼすことになったことからです。上場企業の経営者や財務担当者は、退職金や企業年金の積立不足に神経をとがらせるようになりました。

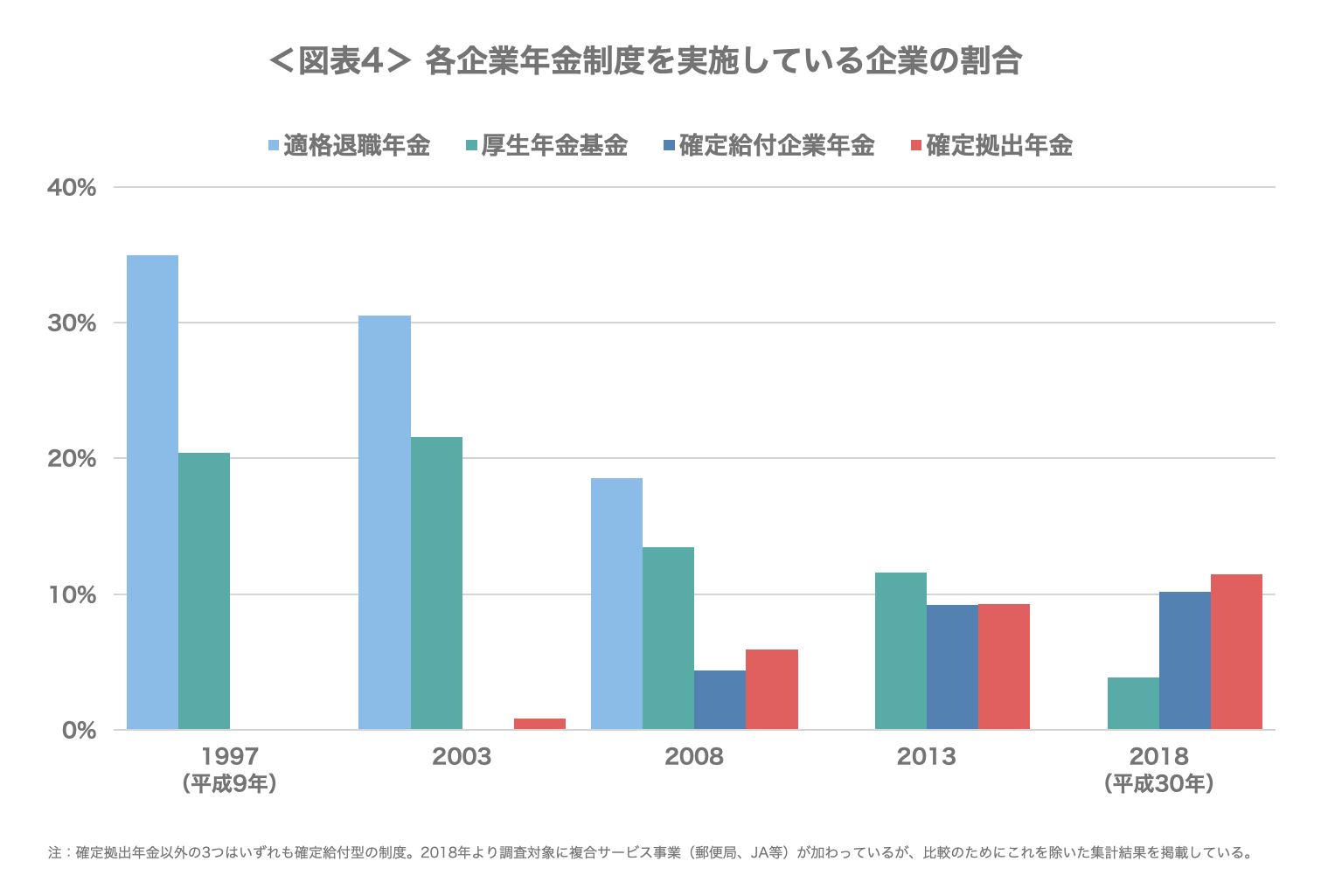

それとほぼ時を同じくして 2001 年 (平成 13 年) には確定拠出年金という新しいタイプの企業年金制度が導入され、その後広く普及していきました。確定拠出年金では会社が責任を持つのは各社員の確定拠出年金口座に掛金を拠出するところまでであり、その後の資産の運用は社員の自己責任で行われます。積み立てた資産を運用し、給付を支払うところまで会社が責任を持つ確定給付型の制度とは異なり、積立不足が発生する心配がないことから、確定給付型から確定拠出型へのシフトが進んでいったのです。

一方で、かつて広く普及していた確定給付型の 2 制度、適格退職年金と厚生年金基金については、平成の時代にその役割を実質的に終えることとなりました。

適格退職年金は制度の実施要件や積立基準が比較的緩やかであったことから中小企業を含めて広く普及していましたが、バブル崩壊後の資産運用環境の悪化により十分な積立金が確保されないケースが相次ぎ、2002 年 (平成 14 年) から 10 年間の移行期間を経て廃止に至りました。その後継制度として、より厳格な基準を定めた確定給付企業年金制度が新たに設けられましたが、実際にはそのハードルの高さから新しい制度に移行することなく適格退職年金をやめてしまった企業も多く、そのことが企業年金全体の普及率の低下へとつながっていきました。

また、公的年金である厚生年金保険の一部を取り込む (代行する) ことで資産規模を拡大し高度経済成長とともに発展してきた厚生年金基金も、資産運用環境が悪化すると厚生年金保険の一部を代行することが逆に重荷となり、多くの企業で代行部分を国に返上して確定給付企業年金に移行したり、基金を解散することになりました。それでも、多数の中小企業が共同で実施する総合型と呼ばれるタイプの厚生年金基金については存続するところも多かったのですが、基金から預かった多額の運用資産を消失させた「AIJ事件」が引き金となり、積立不足が厚生年金保険の代行部分にも及んでいることが問題視され、2014 年 (平成 26 年) から 5 年の移行期間を経て原則として廃止されることとなりました。

何のための退職金か

このような平成時代の退職金の移り変わりは、外部環境の急激な変化に対応していくためにはやむを得なかったということもできるでしょう。ただ退職金や企業年金の削減や変更は会社側が一方的に決められることではなく、制度の改定作業を行う現場では、社員に対してこれまでの制度に基づく給付をどこまで補償し、どのように説明するのかといった点に重きが置かれます。労働組合や社員の一番の関心は、やはり自分たちがもらえる金額が減ってしまうのかどうかということだからです。

しかし、これまでの制度と比べてどうかということだけに関心がいってしまうと、そもそも退職金は何ためにあるのかという点は置き去りにされがちです。本来であれば、これだけ外部環境が変わり、雇用環境も変わる中で、退職金のもつ役割も変わってくるはずですが、実際には従来の考え方を引きずった制度内容になっていることが少なくありません。

終身雇用が保障されていた昭和の時代には、定年退職後に十分な額の退職金や企業年金が用意されていたことで社員は安心して定年まで勤めることができ、また定年と同時に引退しても少なくとも経済的には問題なく老後を過ごすことができました。退職金は社員にとっての老後の生活保障であると同時に、会社にとっては一定の年齢で引退してもらうことで世代交代を図っていくための仕組みでもありました。

しかし平成の時代には終身雇用の前提は崩れ始め、厚生年金の支給開始年齢も65歳に引き上げられていったことで、たとえ定年まで勤めても「老後は安泰」とはとてもいえなくなりました。企業には希望者する社員に対して60歳以降も継続して雇用することが義務付けられ、定年退職で退職金をもらっても再雇用で働き続ける人が多数を占めるようになっています。昭和の退職金の考え方が成り立たなくなっているのは明らかです。

それに代わる新たな時代の退職金の考え方が十分に確立されないまま、平成が終わろうとしています。企業の負担やリスクを軽減するための「守り」の制度改定はほぼ一巡しており、多くの会社では一応退職金制度を継続していくことができる状況になっていますが、それを継続していく目的は何なのか、改めて考えるべき時が来ているのではないでしょうか。

著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長

1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。

出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう

労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。