会社の中でもこれだけ差がつく退職金 | 連載「退職金がない会社は今すぐ辞めるべきか」

みなさんは自分の会社の退職金がどのような仕組みで計算されているか知っていますか? 退職金は入社から退職までを通じた勤務に対して支給されるものですから、基本的には働いた期間が長ければ長いほど金額は大きくなります。しかし退職金が単純に勤続年数だけに比例して増えていく会社はほとんどありません。次のように退職金には会社によって様々な特徴があり、勤続年数以外の要素にも大きく左右されることがあります。

退職事由によって差がつく退職金

退職金を決める勤続年数以外の主要な要素の1つに退職事由があります。退職事由とは従業員が退職に至った理由のことであり、代表的なものとして以下のような種類があります。

- ・ 定年退職…定年年齢に到達したことによる退職

- ・ 自己都合退職…他社への転職や独立、結婚・出産などを理由とした従業員側の都合による退職

- ・ 会社都合退職…事業所の閉鎖や人員削減などに伴う会社側の都合による退職

- ・ 取締役就任…取締役に就任することで従業員の身分を失うことによる退職

- ・ 休職期間満了…病気やケガ、家庭の事情などで休職中の従業員が所定の期間を過ぎても復職しないことによる退職

- ・ 普通解雇…病気やケガなどにより業務に耐えられない場合や勤務成績が著しく不良で向上の見込みがない場合などに解雇されることによる退職

- ・ 懲戒解雇、諭旨解雇…懲戒処分によって解雇されることによる退職

- ・ 死亡退職…在職中に死亡することによる退職

退職金の算定式は通常、定年退職の場合を基準として定められており、自己都合退職の場合には同じ勤続年数でも定年退職とは異なる支給率を設定したり割掛け係数を設定することで、退職金の額を定年退職の場合よりも低く抑えているケースがあります。特に、勤続年数が 10 年未満といった比較的短い期間で自己都合退職した場合には、基準額の半分程度に抑えられていることも珍しくありません。

多くの場合、定年退職の場合と比較した自己都合退職の「減額率」は勤続年数によって段階的に小さくなり、一定の勤続年数や年齢以上での自己都合退職は定年退職と同じ扱いとしている会社もあります。一方で勤続年数にかかわらず定年退職と自己都合退職で金額に差を設けている会社もあり、中には定年退職の場合にだけ「定年退職加算金」といった名称で退職金を上乗せしているケースもあります。

このように、定年退職と自己都合退職で退職金に差を設けている会社では、極端なケースだと退職日が1日異なるだけで退職金に 100 万円単位の差がつくこともあります。ですから、転職や独立など自己都合による退職を考える場合には、退職のタイミングによって退職金がどう変わるのかも考慮に入れておくとよいでしょう。

その他の退職事由については、例えば会社都合退職の場合だと定年退職の金額と同じか割増されることもある一方で、懲戒解雇の場合は退職金を一切支給しないこととしている会社が多くなっています。

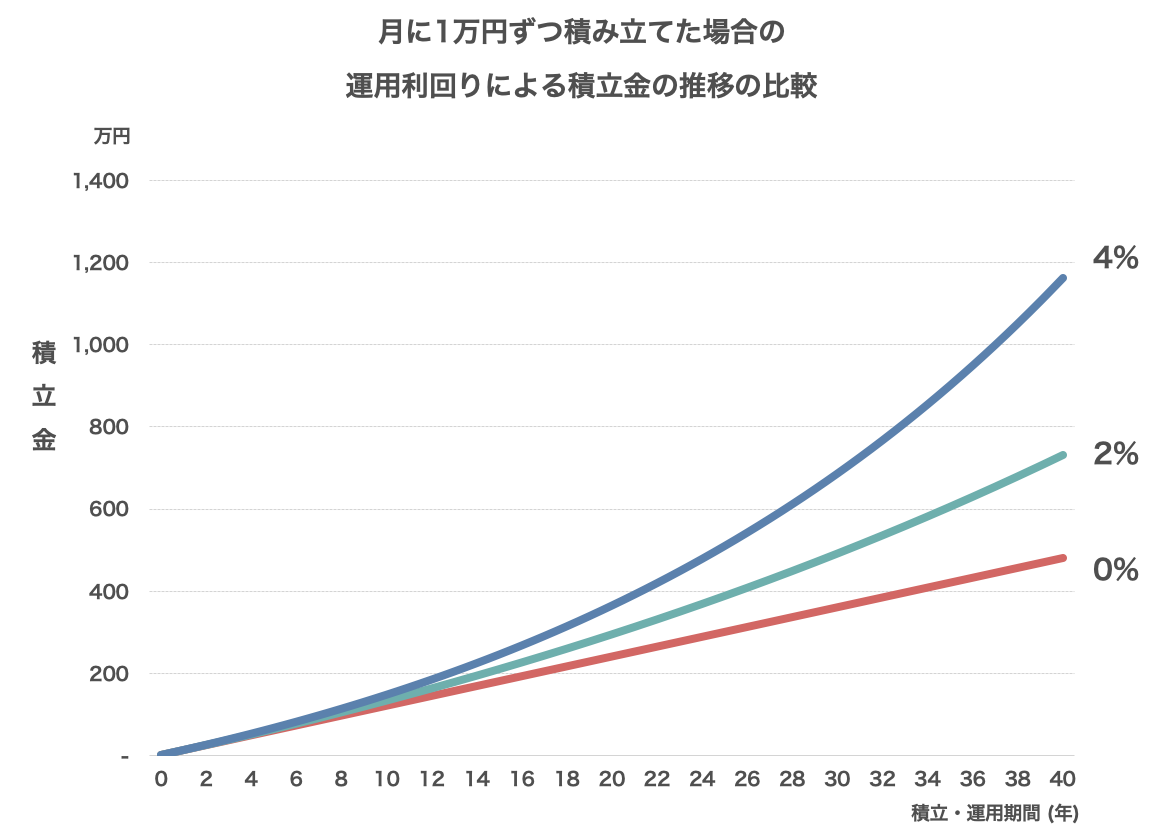

なお、近年広く普及してきた企業型確定拠出年金では各従業員ごとに設けられた専用口座に原則として毎月掛金が積み立てられ、少なくとも勤続 3 年以上になるとたとえ懲戒解雇でもあっても会社はそれを取り戻すことはできないルールになっています。口座に積み立てられた残高がそのまま退職金となることから退職事由によって金額に差がつくことはありませんが、積立金の運用方法 (運用商品) は各従業員が個々に選択することになるため、積立・運用期間が長くなればなるほど運用結果による金額の違いは以下のように大きくなります。

昇格のスピードやコースによって差がつく退職金

毎月の給料が部長と平社員では大きく違うように、多くの会社ではどこまで昇格するかによって退職金にも大きな差がつきます。また総合職と一般職のようにコース分けを設けている会社では、コースによって(給料もそうですが)退職金の額は大きく異なります。

よく見られる退職金の算定式の 1 つに「退職時の基本給×勤続年数・退職事由別支給率」というタイプがあります。勤続年数や退職事由が同じなら退職金は在職期間の最後の給与に比例することから、このタイプの算定式は最終給与比例と呼ばれています。最終給与比例の退職金制度では基本給の差がそのまま退職金にも反映されることになります。「管理職に上がると基本給は増えるけど残業代がつかなくなるから毎月の手取りはあまり変わらない」という声が聞かれることがありますが、退職金については確実にアップすることになります。

従来は上記のような最終給与比例のタイプの退職金制度が主流でしたが、現在ではポイント制の退職金制度が広く普及しており、特に大企業ではポイント制が多数を占めています。ポイント制の退職金制度では勤続年数や社内資格・等級などに応じて 1 年あたりのポイントが決められており、退職まで積み上げたポイントの合計に「ポイント単価」と呼ばれる一定の金額(例えば 1 万円)を掛けたものが退職金になります。ただし自己都合退職の場合には前述のとおり割掛けされることがあります。

ポイント制の退職金では資格や等級が高いほど1年に積み上がるポイントも大きくなりますから、早くに昇格して高い資格や等級で長く働いた人ほど退職金は多くなります。最終給与比例では退職直前の一時点の給与で退職金が決まりますが、ポイント制では入社から退職までの在職期間を通じたポイントの積み上げによって退職金が決まりますから、どこまで昇格したかだけでなく昇格のスピードが退職金を左右することになります。

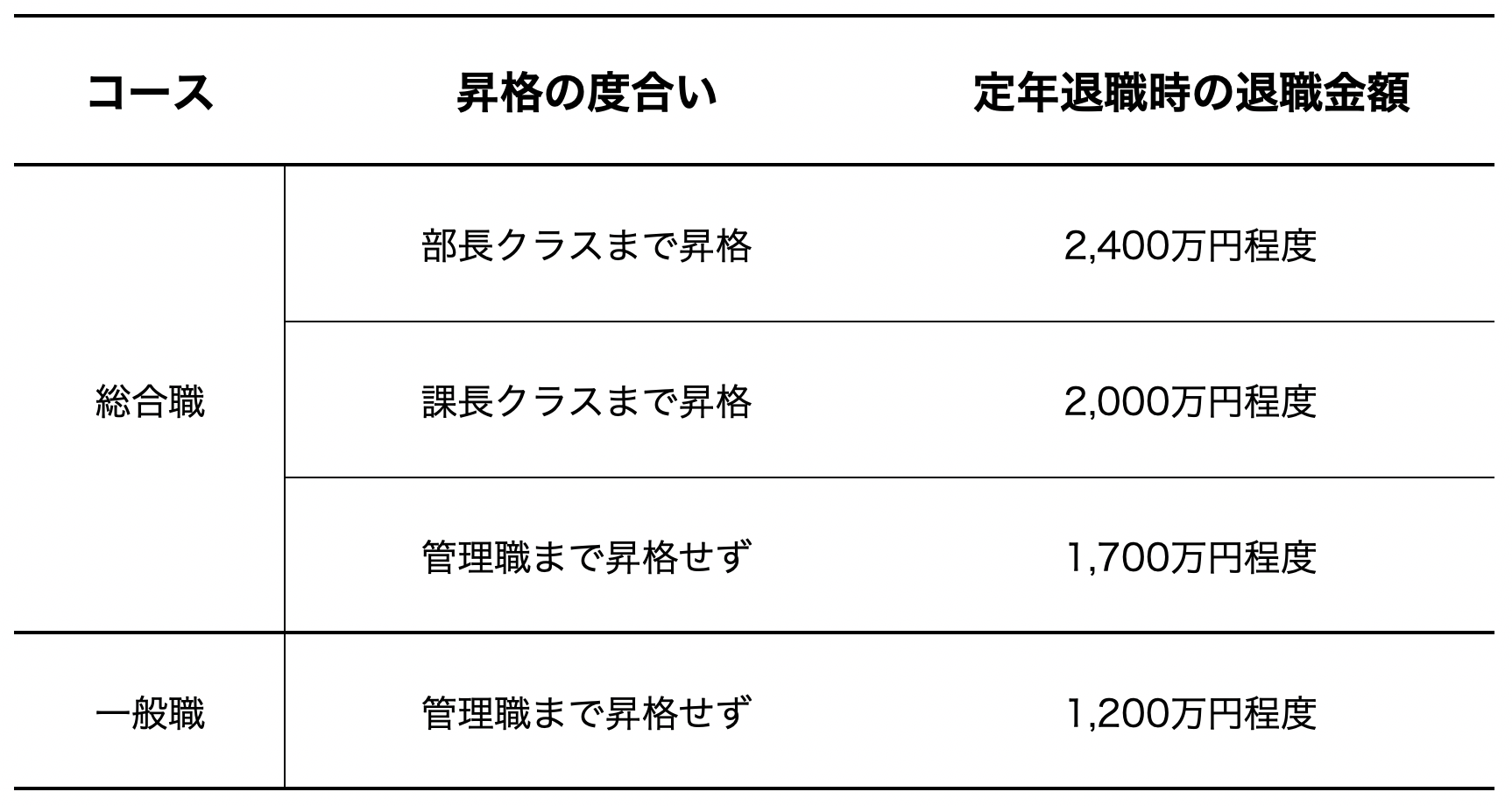

新卒で入社して定年退職したときの標準的な退職金が 2,000 万円である会社において、コース分けや昇格の度合いによってどの程度退職金に違いが出るのかを具体的な金額イメージで示したのが次の表です。

ただしこれはあくまでイメージであって、中には昇格によって給料には差をつけても退職金にはあまり差を付けない会社もあります。重要なのは、自分の会社の退職金がどのような仕組みで計算されていてどれくらいの差がつくのかを知っておくことです。それによってコース選択や昇格・昇進に対する考え方も変わってくるかもしれません。

早く退職したほうが多くもらえる退職金

退職金は基本的に働いた期間が長くなるほど金額が大きくなるというのは最初に述べたとおりですが、会社によっては早く辞めることで退職金が加算されるケースもあります。早期退職優遇制度などと呼ばれ、定年前の一定の年齢(例えば 50 歳)で退職する社員に対して退職金を一律加算する仕組みです。リストラなどに伴う臨時の希望退職とは異なり、人事制度として恒常的に設けられている制度のことです。

早期退職優遇制度を設けている会社の意図は、社員の年齢構成を若く保ちたい、もっといえば人件費のかかる年齢の高い社員をあまり増やしたくないということです。したがって早期退職した場合には退職金は多くなりますが、退職までの賃金を含めたその会社からのトータル収入は減少することになります。そのため、早期退職優遇制度がある会社でもそれに応募する社員は必ずしも多いわけではありません。早期退職優遇制度は退職後の第 2 の人生のプランを明確に持っている人のための制度だといえるでしょう。

一方で、ほとんどの社員が加算退職金を手にして定年前に「卒業」していくような会社も中にはあります。30 代半ばで早期退職優遇制度の対象となり、40 代以降も 1,000 万円を超える加算退職金が支給される機会を定期的に設けることで社員の転進を後押ししています。定年年齢は法律上、60 歳未満の年齢とすることはできませんが、このような会社では実質的な定年年齢が 40 歳前後に設定されていると考えてよいでしょう。

また、最近では 60 歳で退職して再雇用を希望しない社員に対して退職金を加算する企業も出てきました。法律により、企業は社員が希望すれば原則として 65 歳まで雇用を継続することを義務付けられており、定年を 60 歳としている企業でも定年退職者の 8 割程度は再雇用制度等により継続雇用されています。60 歳以降はそれ以前と比べて賃金水準を抑えていることが多く、60 歳退職者に対する退職金の加算は人件費の増加を抑えるというよりも「60 歳以降も漫然と働き続けるのではなく、今後の人生をどう過ごすかは自分でよく考えて決めてほしい」という社員へのメッセージだととらえることができます。

このように退職金の計算の仕組みは会社によって様々であり、同じ会社の中でも退職の理由や時期、昇格の度合いやスピードによって金額に大きな差がつくことがあります。どのような場合により多くの退職金を支給するのかは、社員のキャリアに対する会社の考え方を表しているものだといえるでしょう。

一方でキャリアに対する会社の考え方は時とともに変わっていき、それにしたがって退職金制度が大きく見直されることもあります。ですから、退職金制度に変更があったときには将来受け取る金額がどうなるのかということだけでなく会社の考え方がどう変化したのかを理解し、自分自身のキャリアを考えていくことが重要になります。

著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長

1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。

出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう

労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。