高齢者雇用制度で気を付けたい3つの落とし穴~【その1】定年延長を必須と考える

高齢者雇用制度によって実現したい最終的なゴールは「企業にとって必要な人材の確保」と「高齢社員の貢献による生産性の向上」にあります。しかし実際はこの整理がなされないまま、定年延長が前提となっていたり、先に賃金水準が議論されていたりすることが多く、プロジェクトが停滞するケースが散見されます。このシリーズでは高齢者雇用制度で気を付けたい3つの「落とし穴」を紹介し、あるべき制度設計のプロセスについて考えていきます。初回は「定年延長を必須と考える」です。

2025年4月から65歳定年が義務化される?

時々、お客様との会話の中で「65歳定年は近々義務化されるだろう」という話が出たり、中には「2025年4月から65歳定年が義務となる」と記載されている企業向け情報サイトもあったりして驚くことがあります。

企業人事に携わっている大半の方はご承知でしょうが、2025年4月から義務化されるのは希望者全員の65歳までの雇用確保であり、法律上の定年年齢の下限は60歳のままです。定年を60歳としたまま65歳までの継続雇用制度を設けることが可能であり、現状ではまだまだ多くの企業がこの対応をとっています。

65歳までの雇用確保措置の内訳(%)

| 従業員規模 | ① 定年廃止 | ② 定年引上げ | ③ 継続雇用制度 | |

| 希望者全員 | 基準該当者のみ | |||

| 301人以上 | 0.6 | 14.4 | 52.2 | 32.7 |

| 31~300人 | 3.3 | 23.7 | 58.3 | 14.7 |

| 21~30人 | 6.7 | 28.1 | 59.9 | 5.3 |

| 総計 | 2.7 | 20.9 | 56.9 | 19.5 |

(出所)厚生労働省 令和3年「高年齢者の雇用状況」

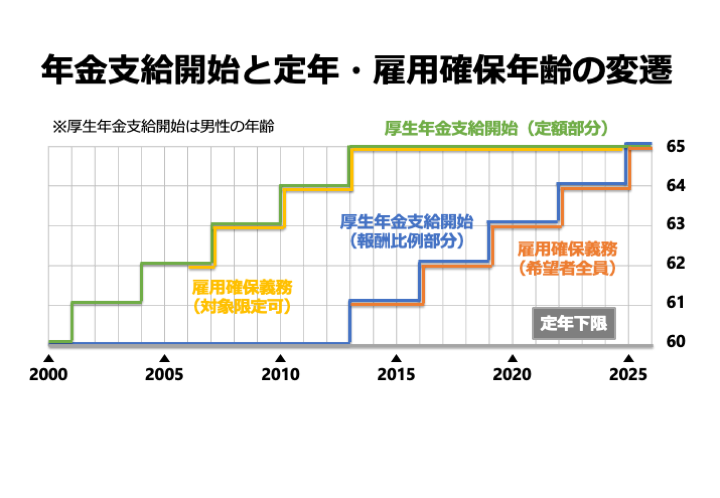

企業に対する雇用確保の義務付け年齢は、下記のように厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせる形で引き上げられてきました。しかしこの間、定年年齢の下限は一貫して60歳のままです。厚生労働省の審議会でも定年年齢の下限引き上げに向けた具体的な議論は現在行われていません。

60歳定年制は日本企業に広く定着しており、退職金も60歳時点で支給されることが多いのが現状です。従業員の生活にも影響が及ぶ定年年齢の引上げを義務化する必然性は見当たらないのが現状です。少なくとも今の状況では将来の義務化を前提として定年延長ありきで制度設計を進めるのは拙速といえるでしょう。もちろん定年延長自体を否定するわけではありません。

年金支給開始年齢は70歳に引き上げられる?

年金の支給開始年齢についても70歳に引き上げられるだろう(それに伴って企業の雇用確保義務も70歳まで延びる)といった話が出たりしますが、これも誤解されているケースが多いと感じます。

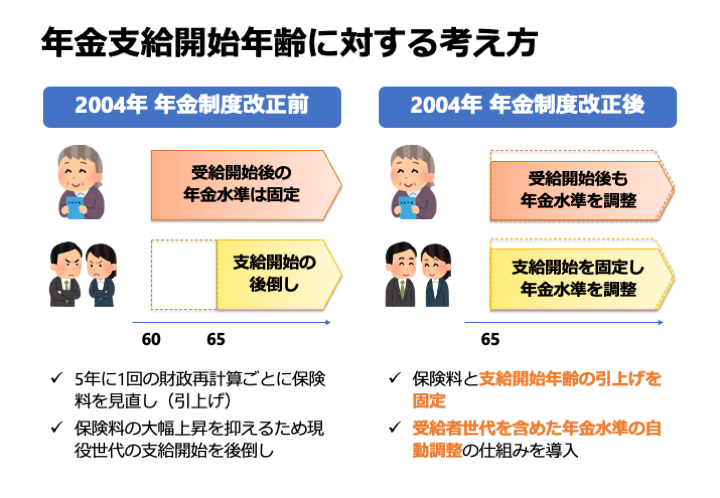

2004年の年金制度改正以前は、一旦年金を受け取り始めた人の給付水準は維持することが大前提となっていたため、少子高齢化と長寿化により現役世代の保険料負担が重くなりすぎ、これを抑制するために厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられてきました(ちなみに国民年金は当初から65歳支給開始です)。

しかしこれでは若い世代にどんどんしわ寄せがいってしまうため、2004年の制度改正で「マクロ経済スライド」が導入され、年金受給世代も含めて継続的に給付水準の調整を行うこととなりました。これによって現役世代が負担する保険料水準と支給開始年齢は固定され、従来のように年金財政の均衡を保つための支給開始年齢の引き上げを行う必要はなくなっています。

2020年に改正された高年齢者雇用安定法では「70歳までの就業確保措置」が企業の努力義務とされましたが、これは年金支給開始年齢と関係なく、日本の人口減少と高齢化が進む中で意欲のある高齢者が活躍できる環境を整備することを目的としています。したがって、雇用と年金の間の「空白期間」を埋めるための雇用確保の義務化とは性質が異なります。

65歳超の人材が活躍できるような制度を構築することはもちろん望ましいことですが、今から義務化ありきで考える必要はないでしょう。

定年延長の有無は何で判断すべきか

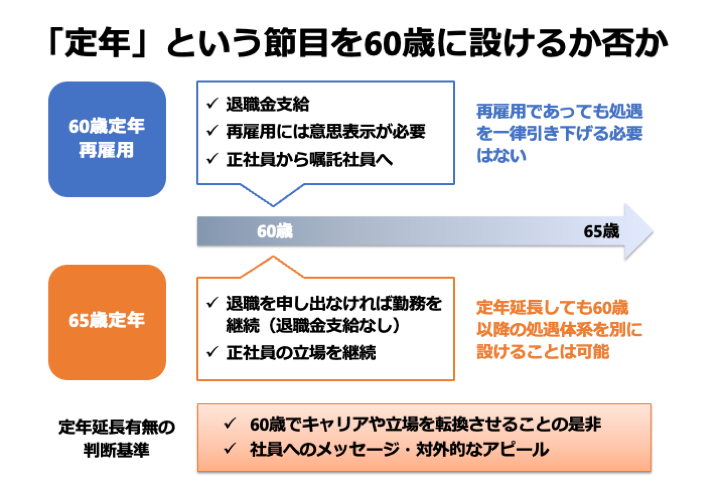

それでは、高齢者雇用制度の検討において定年延長の有無はどのような基準で判断すべきでしょうか。企業にとっては継続雇用制度であっても希望者全員を65歳まで雇う義務があるわけですから、その意味では65歳定年と実質的に変わらないということもできますが、定年退職という「節目」を60歳に残すことの意味は小さくありません。

日本ではおよそ8割の企業が退職金制度を設けており、60歳定年・65歳まで再雇用とした場合は勤務の継続の有無にかかわらず60歳時点で退職金が支給されます。また、再雇用は本人からの意思表示が前提となり、多くの場合1年更新の嘱託社員となります。

つまり、会社としては長期の後払い給与である退職金を一旦精算したうえで短期雇用に切り替えるわけですから、それまでとは立場や役割が大きく変わり得るというメッセージを社員に打ち出すことになります。また、60歳以降の進路や働き方について、社員自身に考えてもらう機会にもなります。

一方で65歳定年とした場合は、本人が退職を申し出ない限りはそのまま65歳まで勤務を継続することになりますし、60歳時点で退職金が支給されることもありません(注)。途中で役職を降りるなど役割の転換はあるかもしれませんが、基本的には引き続き正社員として65歳まで活躍してほしいというメッセージを打ち出すことになります。

注:経過的に定年延長後も旧定年で打ち切り支給としたり、確定拠出年金については引き続き60歳で資格喪失として受給できるようにするケースはある。

そのほか、定年延長など高齢者雇用に積極的な施策を対外的に発信することで、企業イメージの向上や高いスキルをもった中高年層の採用に役立てようとするケースや、全世代を対象とした人事制度改革の一環として定年延長を行うケースもあります。このように、定年を60歳で維持する、あるいは65歳(以上)に引き上げることの意義を自社においてどう位置づけるかが重要な判断基準となります。

なお、賃金水準については再雇用だからといって一律に引き下げる必要はありませんし、逆に定年延長を行う場合でも60歳時点で給与体系を切り替えて賃金水準を調整することは可能です。確かに60歳定年・再雇用としたほうが役割や立場の転換とセットで賃金水準も切り替えやすい面はありますが、定年延長の有無は単に人件費負担の観点から判断すべきものではありません。

次回はその「賃金水準」に関する落とし穴をテーマとして考えていきます。

ウェビナー視聴・講演資料ダウンロード