第 3 回 定年延長を行う場合の退職金・企業年金制度の設計 | 連載「65 歳定年時代に向けた人事処遇制度・退職金制度の設計と運用」 (全 4 回)

こんにちは、IICパートナーズの退職金専門家 向井洋平です。

定年延長後の処遇を考えるときに賃金と並んで課題となるのが退職金の扱いです。退職金制度は 60 歳定年退職を前提に設計されており、定年後の再雇用制度を導入した際にも特に変更を行っていないのが通常です。しかし定年延長となれば 60 歳以降も正社員等の地位が維持されたまま勤務を継続することになるため、退職金制度の見直しについても検討が必須となります。

退職金制度の設計にあたっては、給付設計のほか、税制との関係や、企業年金を実施している場合には関連する法令の取り扱いに注意が必要となります。今回はこれらの点について解説していきます。

60 歳以降の退職金給付設計

定年延長を行う場合の人事制度設計には、大きく分けて「統合型」と「分離型」の2つの考え方があります (第 2 回「定年延長を行う場合の人事制度設計」参照) 。統合型の人事制度とする場合には 60 歳以降も勤続年数を通算し、 60 歳以前と同様の算定式により退職金を支給することが考えられます。

しかし、退職金が最終給与比例 (支給額が「退職時の基本給等×勤続年数に応じた支給率」により算定されるタイプ) により設計されている場合は、給付設計そのものを見直す必要があるかもしれません。最終給与比例は退職金の算定基礎となる給与が勤続年数とともに安定的に増加していく (少なくとも減少はしない) ことを前提とした設計ですが、統合型の人事制度においては給与は職務に応じて決定されることとなり、退職の一時点の給与によって退職金が大きく左右されることになってしまうからです。

したがって退職金の給付設計については、等級などに応じたポイントや、給与の一定率の累積により支給額を決定する積み上げ型とするのが基本です。確定拠出年金や、確定給付企業年金におけるキャッシュバランスプランも、積み上げ型の設計に分類されます。

積み上げ型の退職金制度では、「分離型」の定年延長を行う際にも比較的容易に給付設計を考えることができます。分離型の人事制度では 60 歳以降の等級や給与体系は別途設けられることになりますから、これらに対応する形で 60 歳以降のポイントテーブル等を設定することで、60 歳以降の積み上げ額を決定することができます。なお、最終給与比例を維持したまま定年延長を行う例としては、60 歳時点で退職金額を算定し、60 歳以降の勤務期間に応じた退職金の算定式を別途設けてこれらを合算したものを最終的な支給額としているケースがあります。

一方で 60 歳以降も退職金を積み上げていくことになると、当然のことながら人件費や退職給付債務の増加にもつながりますから、賃金 (給与や賞与) の処遇改善を優先して定年延長後も退職金は 60 歳時点で固定する (それ以降の積み上げを行わない) という選択肢もあります。ただ、本人の手取り収入という観点からは、非課税枠が大きく、社会保険料の対象にもならない退職金で報酬を受け取ったほうが有利です。例えば、毎月の給与については一定の金額を確保しつつ、業績や評価に応じた報酬は賞与よりも退職金に反映することで、処遇改善の原資を有効に活用することできます。

高齢期には本人のライフプランも多様化しますから、報酬をどのような形で受け取るのか、税制や社会保険料との関係も踏まえ、本人が配分を選択できるような柔軟な設計を行ってもよいでしょう。この点については、後ほど解説するように確定拠出年金を活用することも考えられます。

旧定年である 60 歳での退職金支給は認められるか

定年延長の際に退職金の取り扱いで問題の1つとなるのが退職金の支給時期です。再雇用制度においては 60 歳時点で一旦定年退職となるため、その後勤務を継続する場合でも 60 歳時点で退職金を受け取ることができます。

しかし定年延長後は、60 歳以降も勤務を継続すると 60 歳時点では退職金を受け取れなくなります。退職金で住宅ローンの一括返済を計画していたような社員にとっては不都合です。

このため、定年延長後も退職金については経過的に旧定年 (60 歳) で支給するという対応が考えられますが、このときに問題となるのが税制上の取り扱いです。退職金は税制上「退職所得」に分類され、退職所得控除等の大きな税制優遇措置が設けられています。しかし、退職所得として認められるためには基本的に「退職したことに起因して一時に支払われたもの」であることが条件となっており、勤務継続中に会社から支給されたものは「退職金」という名目であっても給与所得とみなされてしまいます。

実は、定年延長の際には上記のような不都合が生じることを考慮して、「相当の理由があると認められるもの」については旧定年での退職金支給を退職所得として取り扱うこととされています (所得税基本通達30-2 (5) ) 。しかしながら、どのような状況であれば「相当の理由があると認められる」かの明確な基準はありません。熊本国税局における文書回答事例 (外部サイト)として以下のような回答内容が掲載されていますが、あくまで1つの個別事例に過ぎず、実際には各企業ごとに国税局や税務署に確認をとりながら検討を進める必要があるでしょう。

<熊本国税局における文書回答事例の要旨>

【照会内容】

- ・従業員の定年を 60 歳から 64 歳に延長することとしたが、退職金は旧定年 (60 歳) で支給することを予定している。

- ・旧定年以後は職能給を一定額に統一することにより、給与水準は旧定年前と比べて平均で 40 %程度減額となる。

- ・在籍中の従業員の大半は旧定年での退職金支給を前提に生活設計をしており、アンケート結果では旧定年での退職金支給に 97 %が賛成している。

- ・定年延長後に入社する従業員についても、旧定年後は給与水準が40 %程度減額となることから、旧定年時に退職金を支給することで生活資金の補填等に充当できるようにしたい。

- ・上記の内容は「相当の理由」に該当すると考えられるため、旧定年での退職金支給を退職所得として取り扱ってよいか。

【回答内容】

- ・定年延長後に入社する従業員については雇用の開始時点で定年を 64 歳として採用されるため、「定年を延長した場合」には該当しない。したがって所得税基本通達30-2 (5) は適用されず、退職所得として取り扱われるとは限らない。

- ・在籍中の従業員については照会にかかる事実関係を前提とする限り、退職所得として取り扱って差し支えない。

※要約は筆者による。

なお、定年延長後も旧定年での選択定年制を設け、再雇用制度と並存させることで、従前どおり 60 歳で一旦退職して退職金を支給し (退職所得扱い) 、その後嘱託等で再雇用する選択肢を残す方法もあります。また、社員の自律的なキャリアを支援する観点から、選択定年により退職し、再雇用にも応募しない社員に対して退職金を加算するケースもあります。

企業年金制度における定年延長の取り扱い

会社から直接支給する退職金については、税制上の留意点はあるものの法令による設計上の制約はなく、比較的自由な設計が可能です。これに対して、企業年金制度 (確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金) においてはそれぞれの法令の定めにより一定の制約を受けたり、従業員による同意手続きが必要となる場合がある点に注意が必要です。

(1) 確定給付企業年金 (DB)

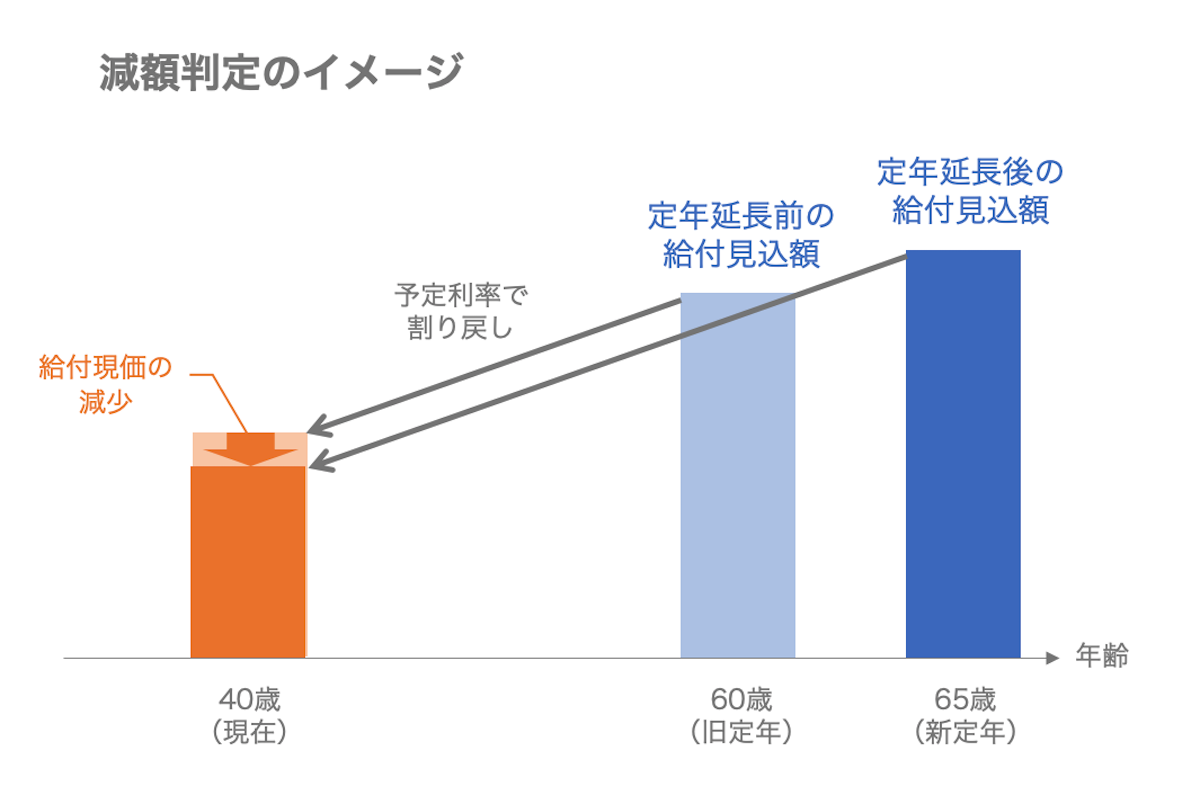

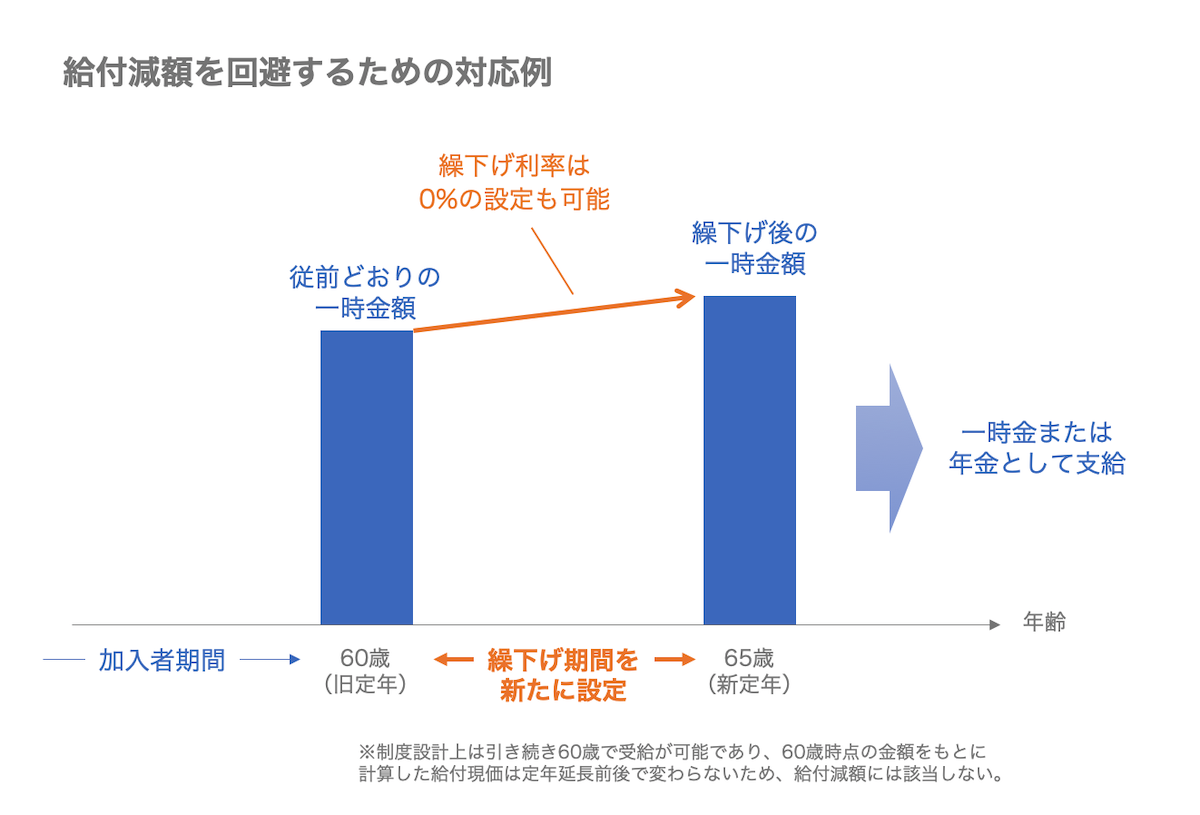

DBにおいて定年延長とともに加入者期間を延長した場合、最終的な支給額は増加しても法令上は給付減額扱いとなることがあります。これは、制度変更時における給付の現在価値の増減によって給付減額かどうかが判定される規定になっているからです。

給付減額となる場合には加入者 (従業員) から個別に 2/3 以上の同意 (署名と押印) を得る手続きが必要となるため、それを念頭において交渉協議や従業員への説明を行う必要があります。なお、加入者の 2/3 以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意で代替することができます。

一方で、給付減額の手続きや、最終的な支給額の増加による企業の負担増を回避するために、定年延長後も加入者期間を引き続き 60 歳までとするケースも少なくありません。ただ 60 歳以降も勤務を継続するにもかかわらず 60 歳時点で DB から一時金を支給すると、会社から直接支給される退職一時金と同様に、税制上退職所得とは認められない可能性があります。この問題をクリアするには、一時金の支給時期を引き上げ後の定年年齢まで繰下げられるようにしておく必要があります。

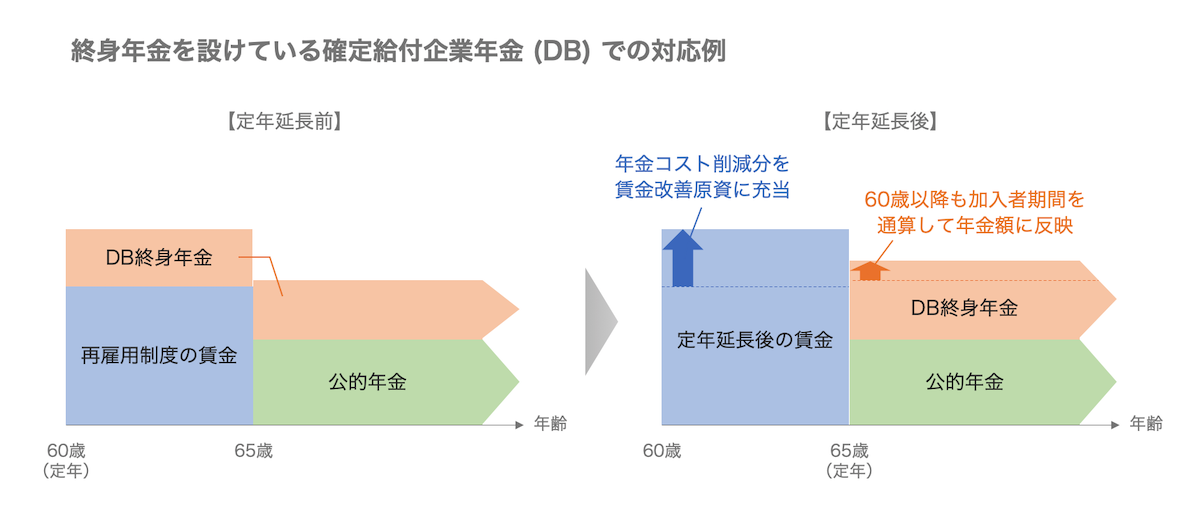

また、一部の企業では DB に終身年金を設けていますが、この場合、定年延長とともに支給開始年齢を引き上げることで、年金支給にかかる債務やコストを軽減できる可能性があります。つまり、終身年金コストの削減分を 60 歳以降の賃金等の処遇改善の財源として活用することができるということです。

DB に関しては給付減額の扱いとなり加入者の個別同意を得る必要がありますが、60 歳以降の賃金水準が引き上げられるのであれば報酬全体としては社員にとって不利益な変更とはなりません。終身年金を設けている企業においては賃金と年金をセットで考えることが重要です。

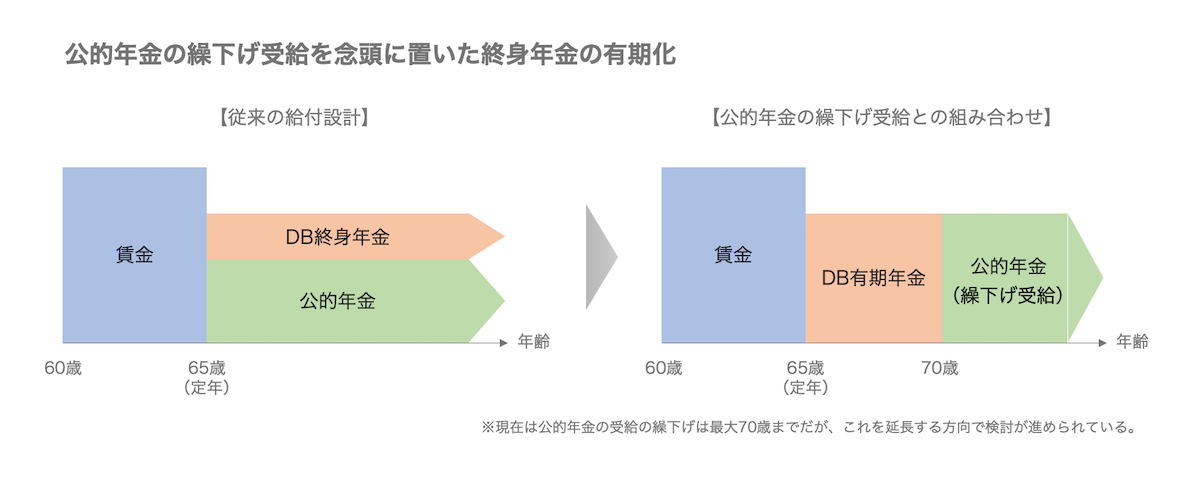

また、定年延長は終身年金の給付設計を見直す機会にもなります。終身年金は社員にとっては手厚い給付である一方で、企業にとっては負担の重い設計です。今後さらに長寿化が進むことが見込まれる中で、現役社員の生涯にわたって持続可能であるかどうかは検討の必要があるでしょう。公的年金の繰下げ受給を活用することで、DB を有期年金化しつつトータルの年金収入は低下しないような設計に見直すのも選択肢の 1 つです。

(2) 企業型確定拠出年金 (DC)

DC は 60 歳で加入者資格を喪失するのが原則となっていますが、規約に定めることで最大 65 歳まで加入者期間を延長することができます。但しその場合でも 60 歳以降は新たに加入者となることはできず、関係会社へ転籍した場合などはそこで資格喪失となり、それ以降掛金を拠出することができなくなります。この点については制度改正の要望が強く、雇用期間の延長を促す観点からも次回の法改正において改善が図られる可能性が高いと考えられます。

ただ転籍等の場合において制約がある点を除けば、企業にとって DC は DB に比べて加入者期間を延長しやすい制度です。退職給付債務に影響を及ぼさず、給付減額の問題も起こりません。DB と DC を併用している企業で定年延長を行う際には、DBは従来どおり加入者期間を 60 歳としつつ、DC については 65 歳まで加入者期間を延長することも考えられます。60 歳以降の退職金は DC で積み上げるということです。DB の加入者でなくなることで、掛金の拠出限度額も倍 (月5.5万円) になります。

「60 歳以降の退職金給付設計」のところで述べたように、処遇の改善を賃金ではなく退職金で行うことで原資は同じでも手取り収入をより増やすことができ、またそうした選択肢を設けることでシニア社員の多様なライフプランにも対応することができます。60 歳以降の賃金については、本人の選択によりその一部を DC 掛金にまわせるようにすることで、これと同じことが実現できます。

なお、確定拠出年金については個人型を含め、老齢給付金として支給される一時金は退職所得として扱われます。したがって、定年延長の際に DC の加入者期間を延長せず、 60 歳時点で退職することなく DC の一時金を受け取ったとしても、退職一時金や DB からの一時金の場合と異なり、税金の問題は発生しません。

DB にしろ DC にしろ、企業年金は退職一時金と異なり、いつからどのように受け取るのか (年金か一時金か、年金の支給期間を何年にするかなど) を社員が一定の幅で選択することができます。賃金、企業年金、公的年金の 3 つをどのように組み合わせ、それぞれの仕組みをどのように活用していくのか、社員の目線に立った設計を考え、提示することで、限られた処遇改善の原資を有効に活用することができるでしょう。

著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

株式会社IICパートナーズ 常務取締役

日本アクチュアリー会正会員・年金数理人。京都大学理学部卒。大手生命保険会社を経て、2004 年、IICパートナーズへ入社。アクチュアリーとして退職給付会計や退職金・年金制度コンサルティング、年金資産運用コンサルティングをおこなう。2012 年、常務取締役に就任。著書として『金融機関のための改正確定拠出年金Q&A(第2版)』 (経済法令研究会/ 2018 年 10 月刊) がある。2016 年から退職金・企業年金についてのブログ『社員に信頼される退職金・企業年金のつくり方』を運営。

出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう

労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。

向井洋平 著『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』好評発売中

2019 年 7 月より、従来実質的に対応が困難であった金融機関の窓口における確定拠出年金の運用商品の提示や説明が解禁され、金融機関行職員がその場で対応することができるようになります。そのため、確定拠出年金の業務に携わる金融機関行職員は制度の仕組みを正確に理解したうえで、個人および法人のお客様が制度を有効に活用できるようにするための対応力が求められます。

基本的な知識からお客様への対応までをわかりやすく説明し、確定拠出年金の業務に携わる方々の一助となる一冊です。

退職金や企業年金の最新情報が届きます

クミタテルのオリジナルコンテンツや退職給付会計・企業年金・退職金に関連したQ&Aなどの更新情報をメールマガジンにて配信しています。